Jahresausstellung 2023

Simone Berthold

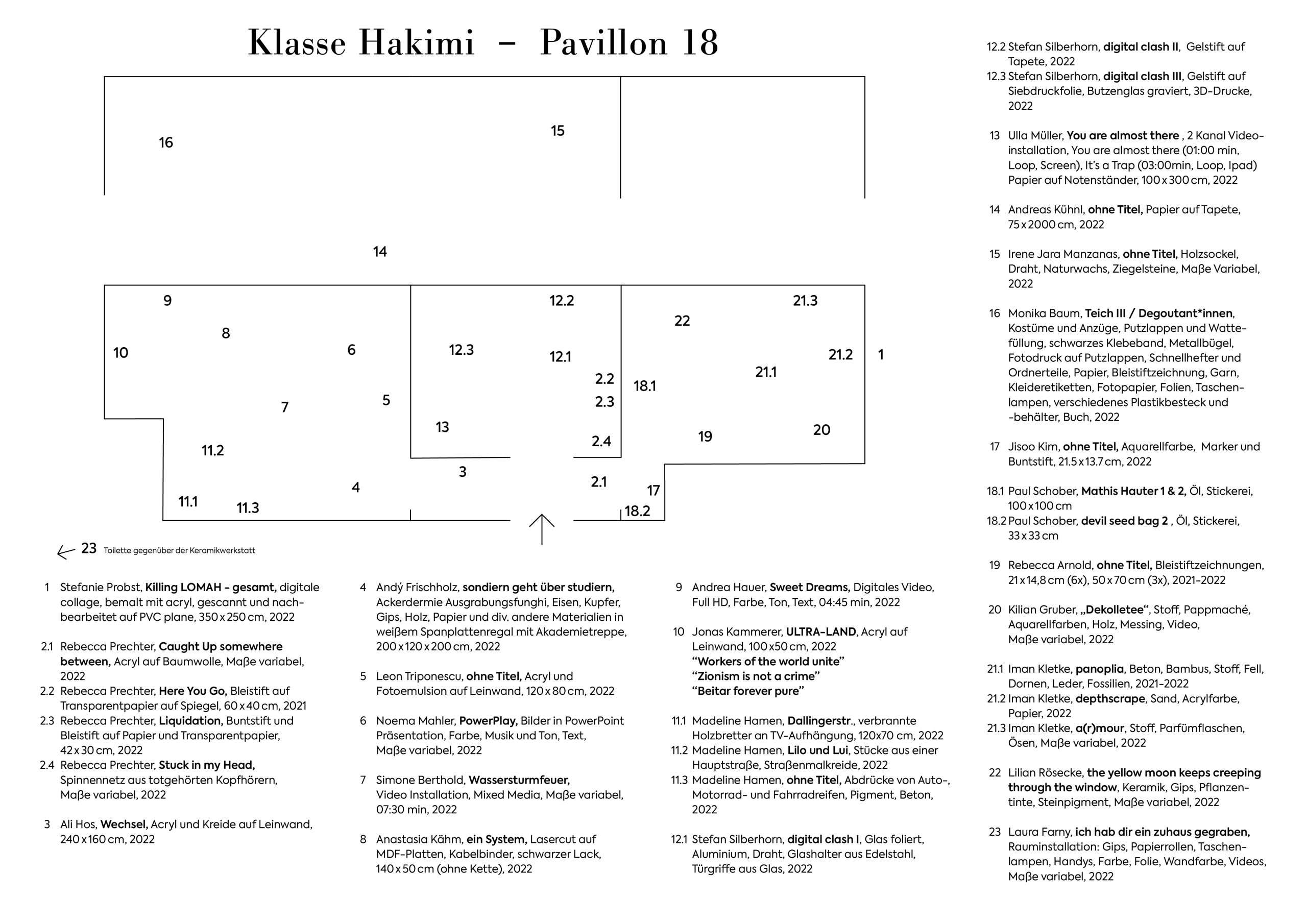

Jahresausstellung 2022

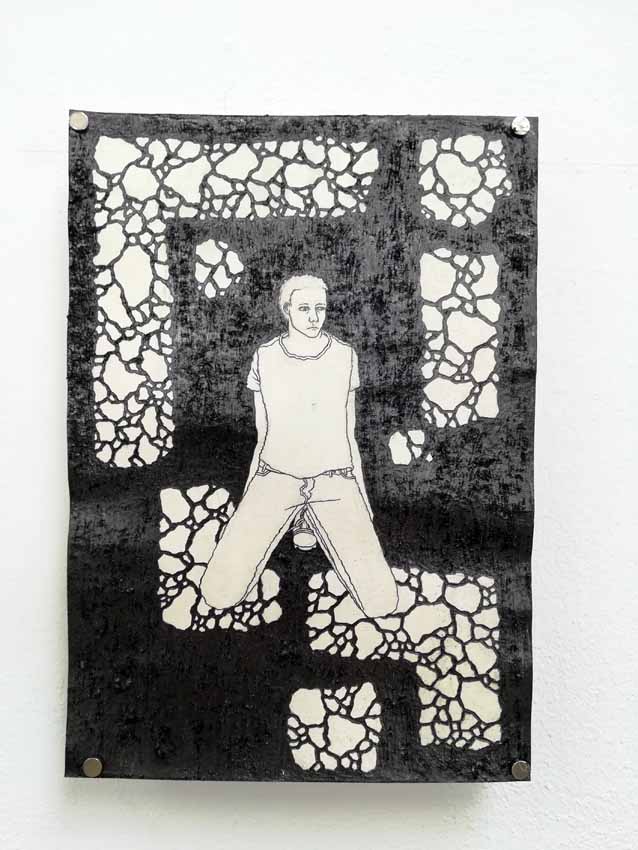

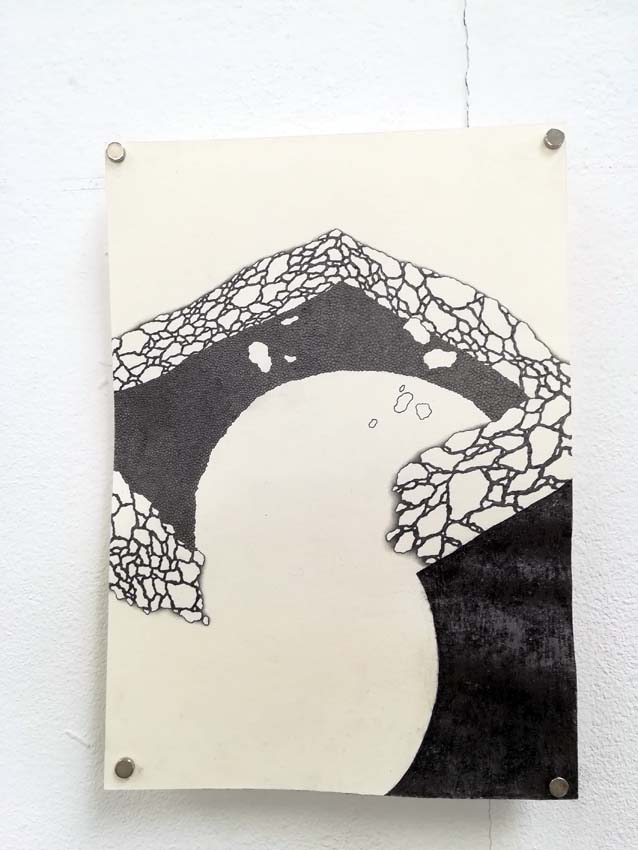

Stefanie Probst

Simone Berthold

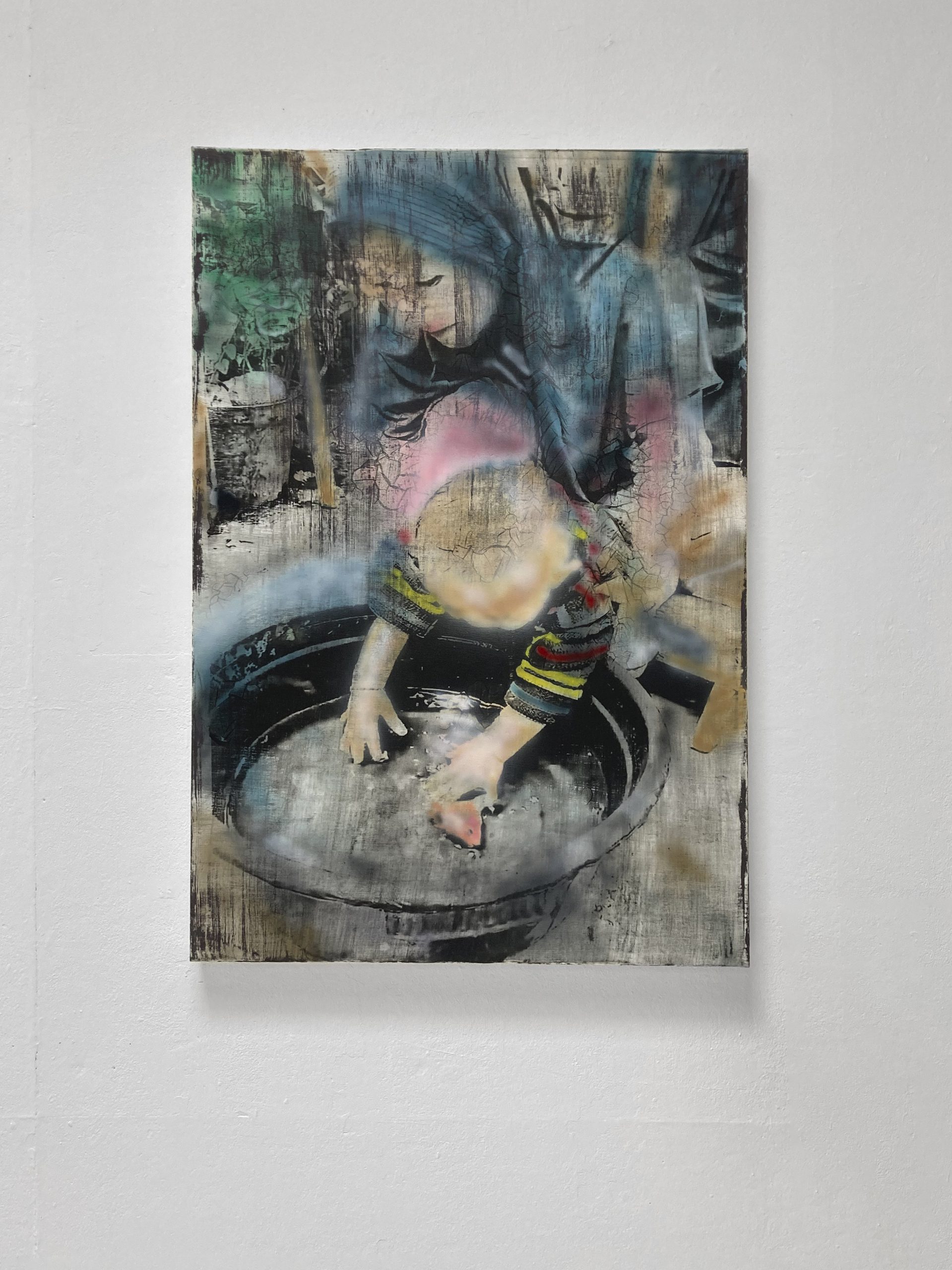

Jonas Kammerer

Stefan Silberhorn

Iman Kletke

Lilian Rösecke

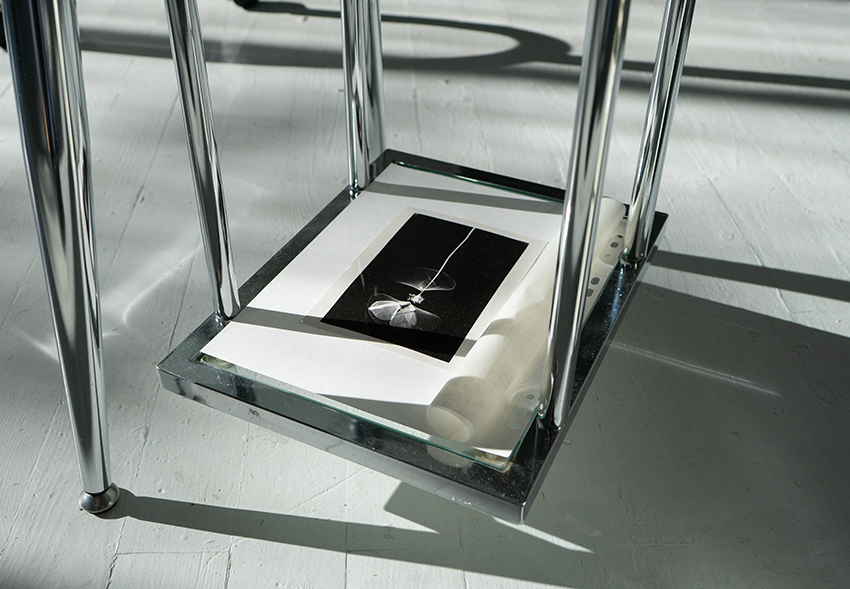

Laura Farny

Jahresausstellung 2020

„Abgeschiedene Kunst des Nachmalerischen“

„Collective (Im)Possibilities: A Remix of Sameness“

Die grüne Rennsemmel (Opel Agila/RO-MA 5929) besucht alle Veranstaltungen der Jahresausstellung an deren Eröffnungen.

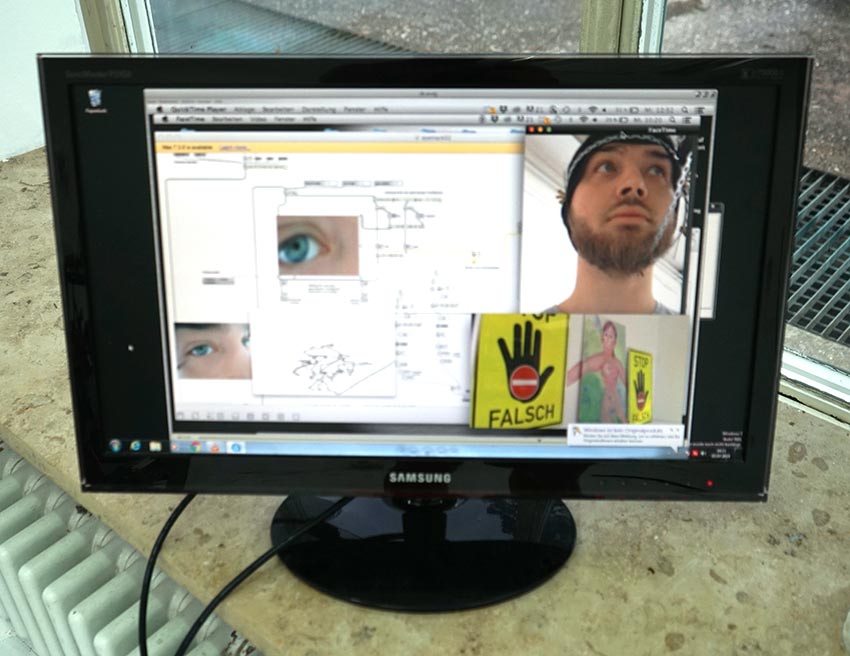

Augen auf!

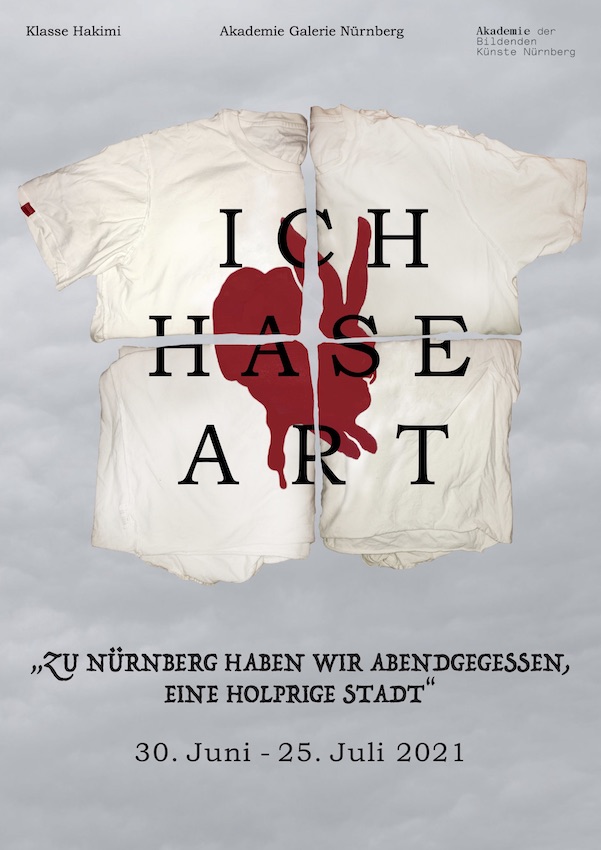

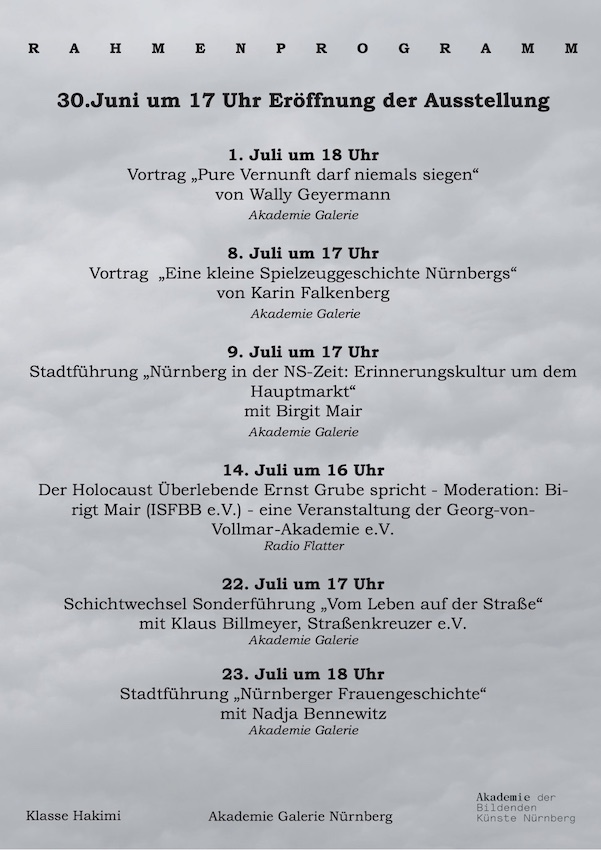

Jahresausstellung 2021

in der Akademiegalerie am Hauptmarkt

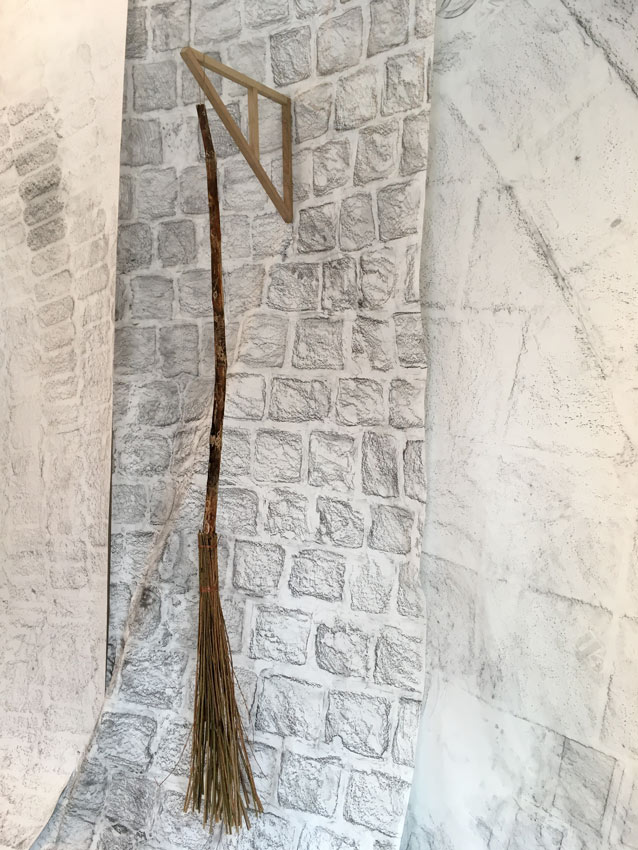

„Ich Hase Art – Zu Nürnberg haben wir Abendgegessen, eine holprige Stadt.“

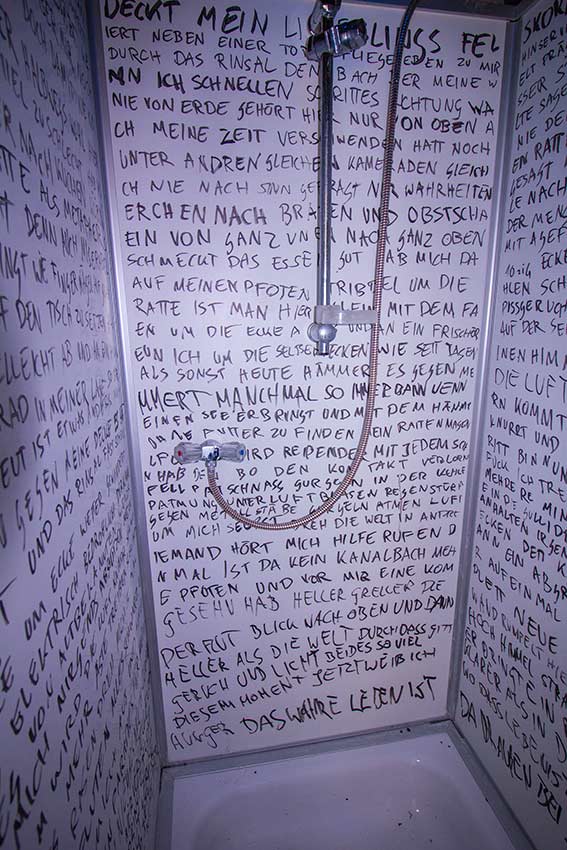

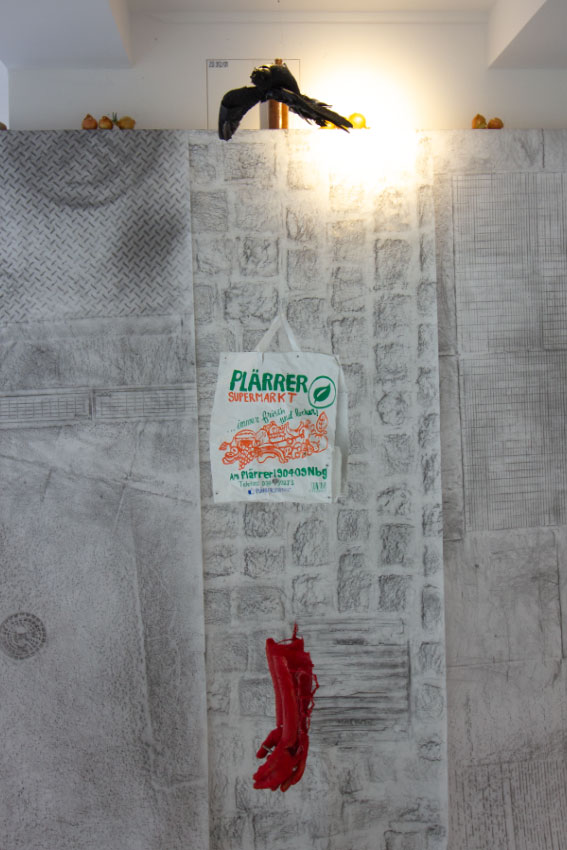

Nürnberg scheint historisch wie ästhetisch hochgradig kontaminiert und als Thema für Kunststudierende in der Regel gänzlich unattraktiv zu sein. Warum wirkt die urbane Oberfläche dieser historischen Stadt, ihre verschlungenen Zeichen und die ihr eingeschriebenen Themen wie die ästhetischen Formen in denen sie uns entgegentritt als künstlerisches Material so abseitig und unbrauchbar? Schlimmer noch, die Stadt scheint sogar all das zu repräsentieren, wovor man – egal woher man kam – eigentlich geflüchtet ist, und symbolisiert somit das genaue Gegenteil all der weltläufigen Themen, mit denen man sich fortan beschäftigen wollte. Was löst die Nürnberg-Entscheidung aus, wo doch das Studium nicht selten mit der Erwartung eines inneren wie äußeren Aufbruchs und allgemeiner Befreiung verbunden wird und die lebensweltliche Umgebung einen unbestrittenen Einfluss auf die künstlerische Praxis hat? Wie geht man also als hier lebende*r und studierende*r Künstler*in mit diesen gemischten Gefühlen um, die das Zeug für Identitätskonflikte, innere Spaltungen, Selbstprovinzialisierung und Fluchtreflexe haben? Exorzistische Geisterbahnfahrten, stadtforschende City-Paartherapie und die Überwindung aller Vorurteile im bitterbösekalten Wintersemester. Die Klasse Hakimi legt ihre Ohren furchtlos auf das harte Pflaster und hört zu.

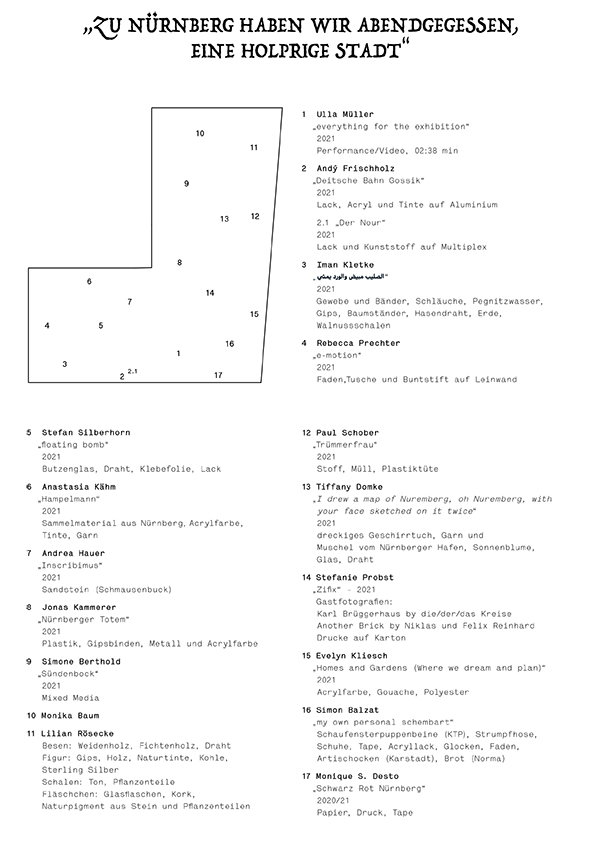

Andrea Hauer

Evelyn Kliesch

Rebecca Prechter

Tiffany Domke

Paul Schober

Simon Balzat

Lilian Rösecke

Andy Frischholz

Iman Kletke

Monika Baum

Stefanie Probst

Anastasia Kähm

Stefan Silberhorn

Simone Berthold

Jonas Kammerer

Ulla Müller

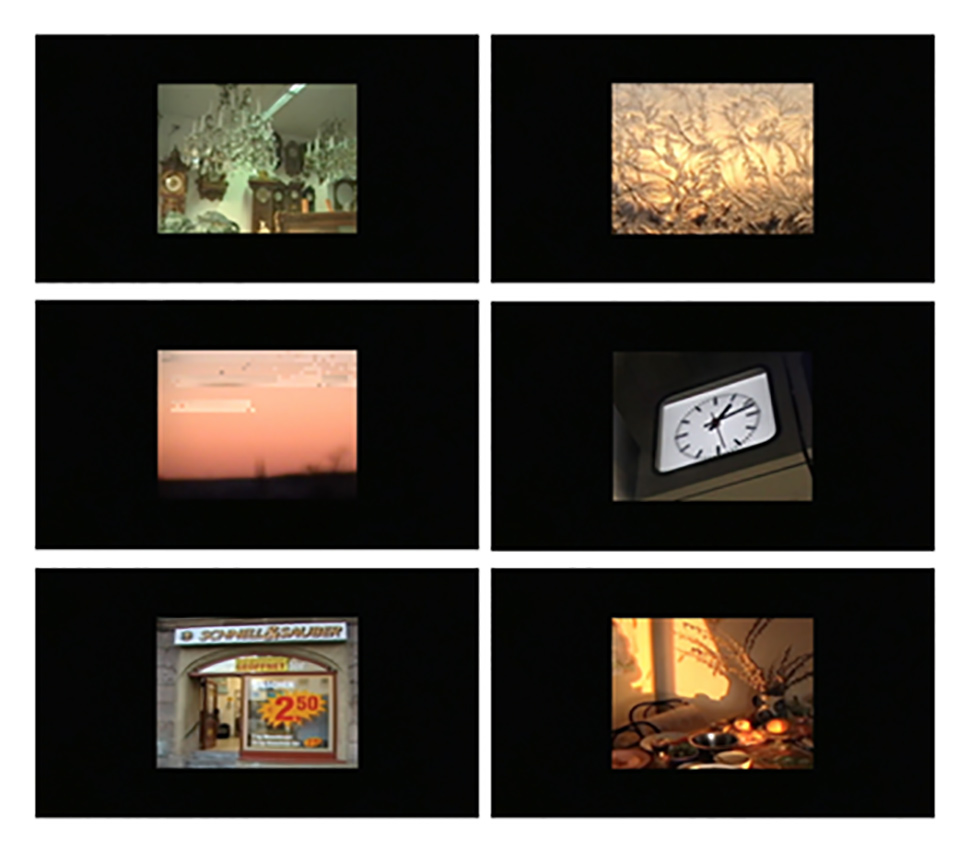

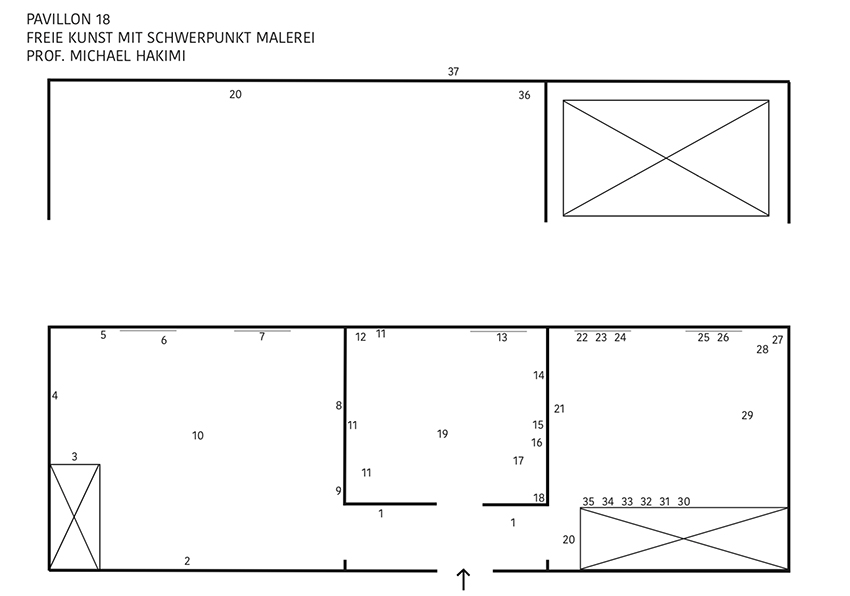

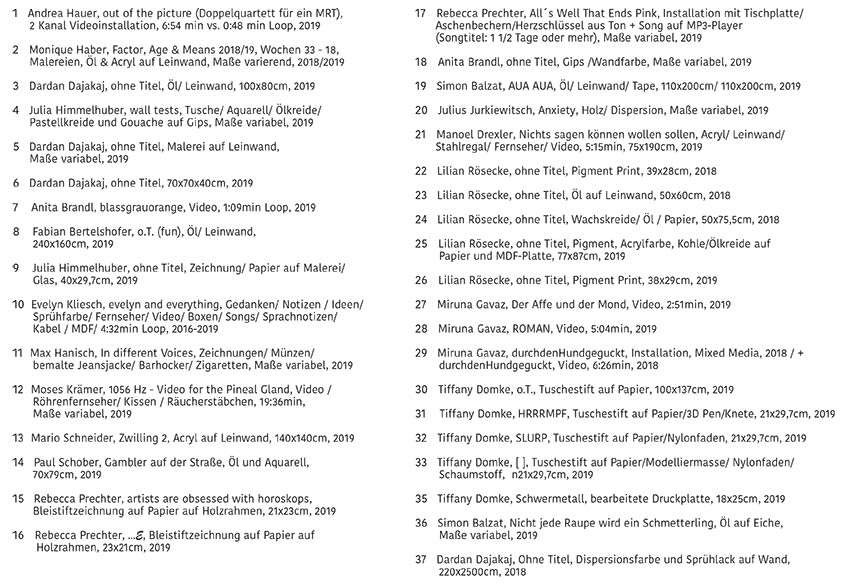

Jahresausstellung 2019

Andrea Hauer

Monique Haber

Julia Himmelhuber

Dardan Dajakaj

Anita Brandl

Fabian Bertelshofer

Evelyn Kliesch

Rebecca Prechter

Paul Schober

Mario Schneider

Simon Balzat

Moses Krämer

Julius Jurkiewitsch

Manoel Drexler

Lilian Rösecke

Miruna Gavaz

Tiffany Domke

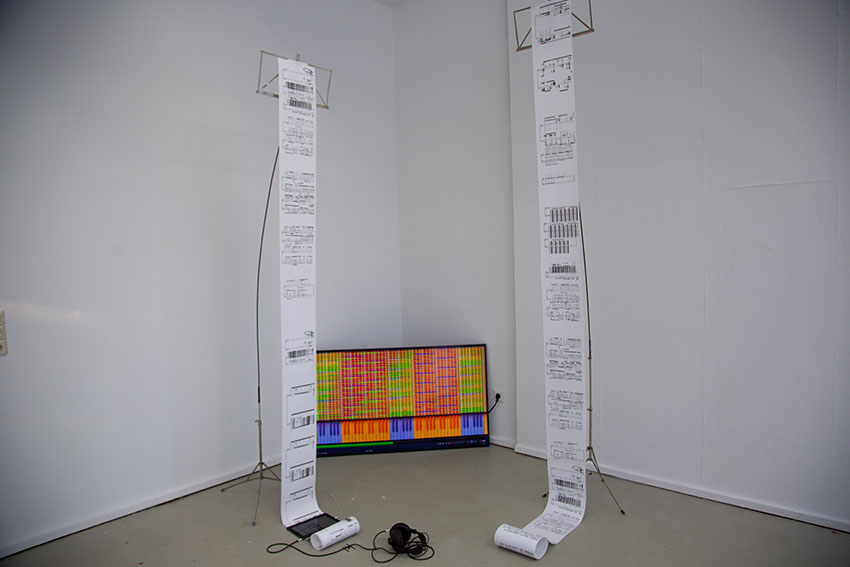

Rolling Tones

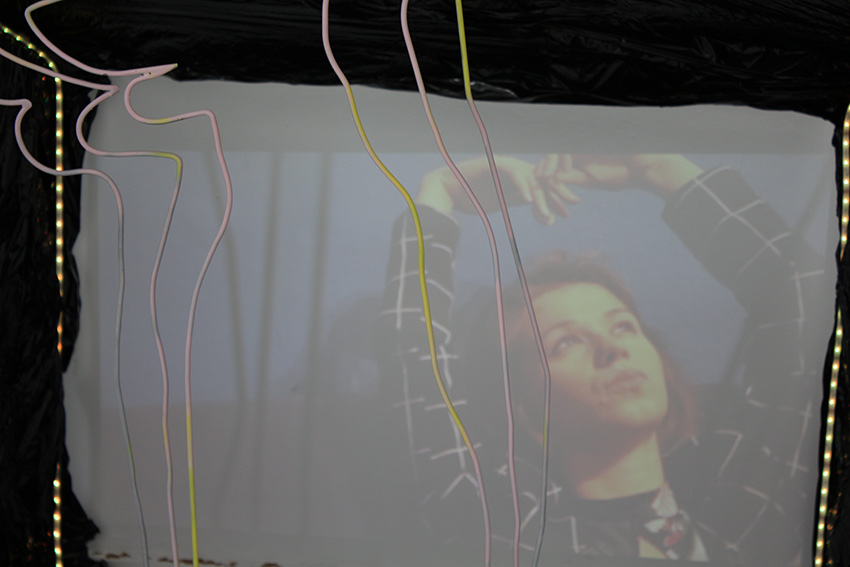

Eine Performance von Raphaela Vogel zusammen mit den Studierenden der Klasse Michael Hakimi und dem A-Cappella-Ensemble MIAO

23.05.2019, Haus der Kunst in München

In Rahmen eines dreitägigen Workshops erarbeitete die Künstlerin Raphaela Vogel zusammen mit den Studierenden der Klasse Michael Hakimi (Akademie der Bildenden Künste Nürnberg) und dem A-Cappella-Ensemble MIAO eine Performance, die die Elemente ihrer Installation „A Woman’s Sports Car“ aktiviert. Die Performance verbindet ebenso unterschiedliche wie evokative Motive: den Schrei eines Babys, einen aggressiven Schmetterling, einen erschwinglichen Sportwagen, das Gefühl der Leere und Versteinerung, fatale Verstrickung in Seilschaften, Klassen, Karrieren und wie man das alles unter einen Drachen bekommt. Das Spektakel entlarvt die sinnentleerte Faszination für fernöstliche Praktiken und entfaltet kreisend neue Spielarten eines fragmentiert gewordenen Selbst. Hauptprotagonist und Verbindung ist dabei der gigantische und rot illuminierte Drache, der unter Raphaela Vogels Führung, trotz seiner aufgeblasenen Größe zum Meister der subtilen Verwandlung wird.

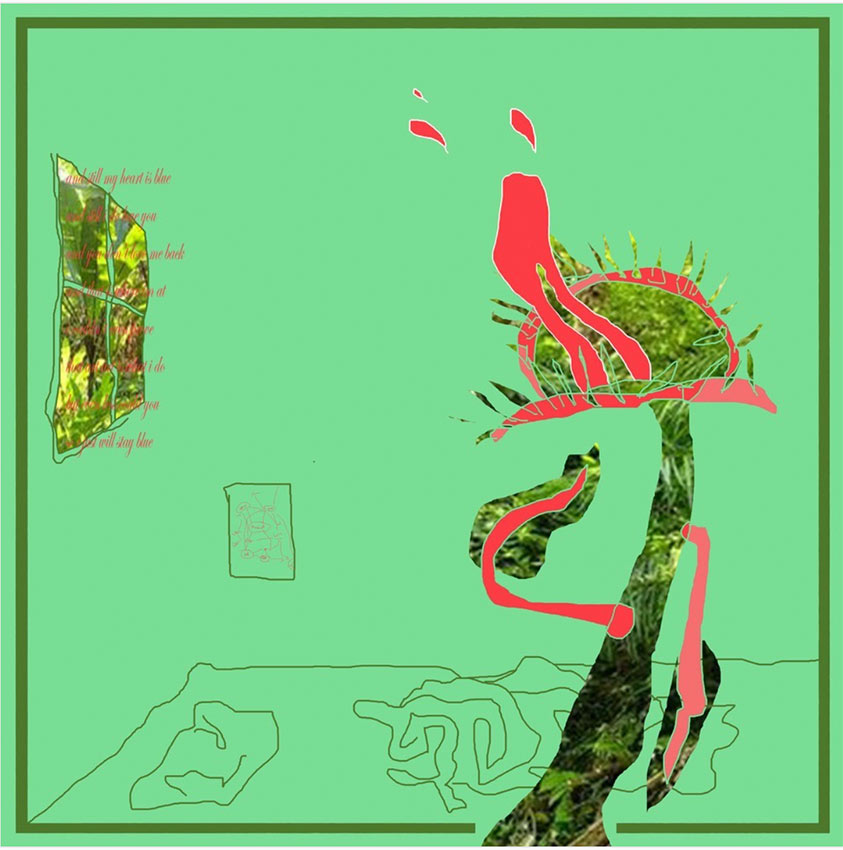

Musik

Tränenmeer, 2019 / Raphaela Vogel (Soundcollage u.a. mit Auszügen aus Milva: Ich hab keine Angst, 1981; Heinrich v. Kleists Prinz von Homburg, 1809/1810) Heo, spann den Wagen an (Kanon, Volkslied) / Studierende der Klasse Michael Hakimi (Akademie der Bildenden Künste Nürnberg), Ukulele: Rebecca Prechter Carnivorous Plant, 2019 / Rebecca Prechter Sta Mane, 2018 / Vokalensemble MIAO, Komposition: Traditional, Text: Michael Vogel, Arrangement: Bastian Pusch

Mitwirkende

Vokalensemble MIAO: Sabine Exner, Martina Kohlhuber, Maral Krikorian, Anna Schneider; Student*innen der Klasse Michael Hakimi (AdBK Nürnberg): Michael Hakimi, Simon Balzat, Anita Brandl , Dardan Dajakaj, Manoel Drexler, Miruna Gavaz, Tiffany Domke, Monique Haber, Max Hanisch, Andrea Hauer, Julia Himmelhuber, Julius Jurkiewitsch, Evelyn Kliesch, Moses Krämer, Rebecca Prechter, Lilian Rösecke, Paul Schober, Gloria Sogl, Mirjam Walter.

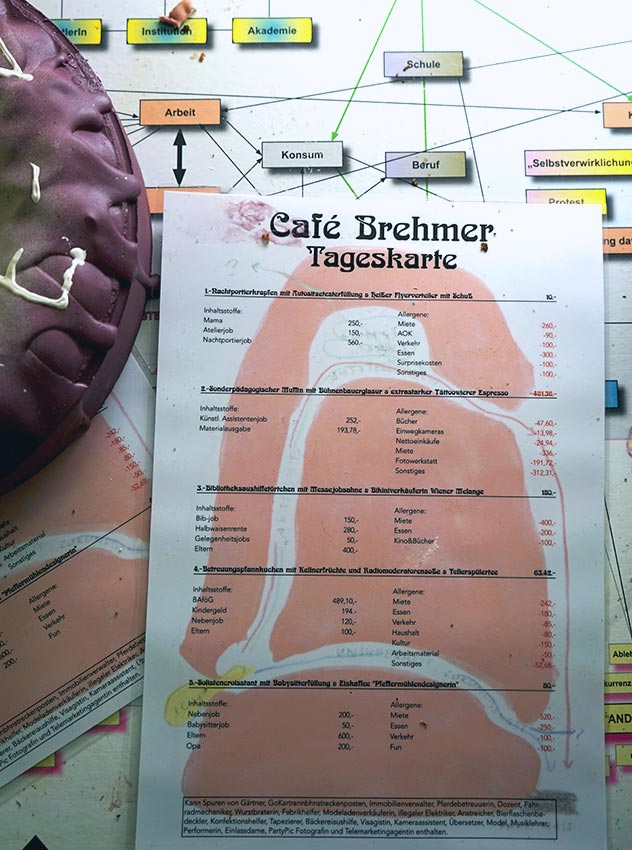

Café Brehmer

Wintersemester 2018/19

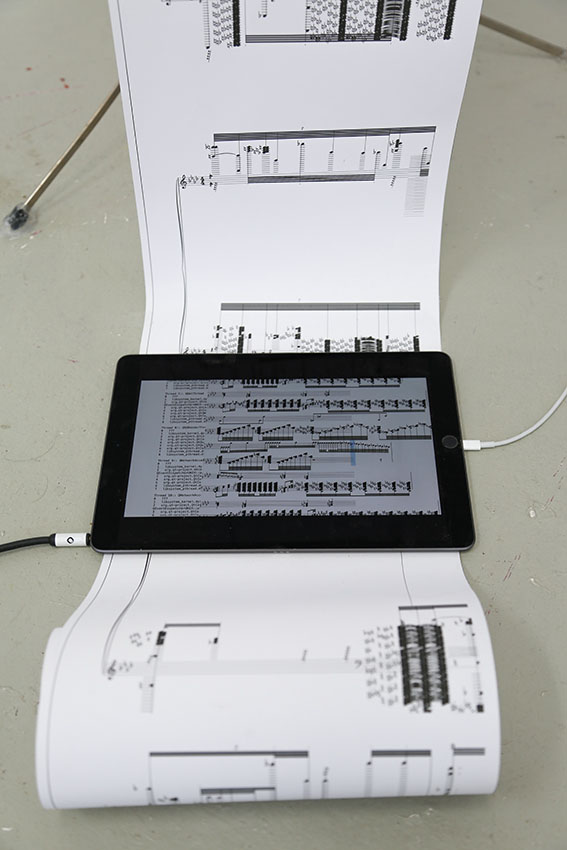

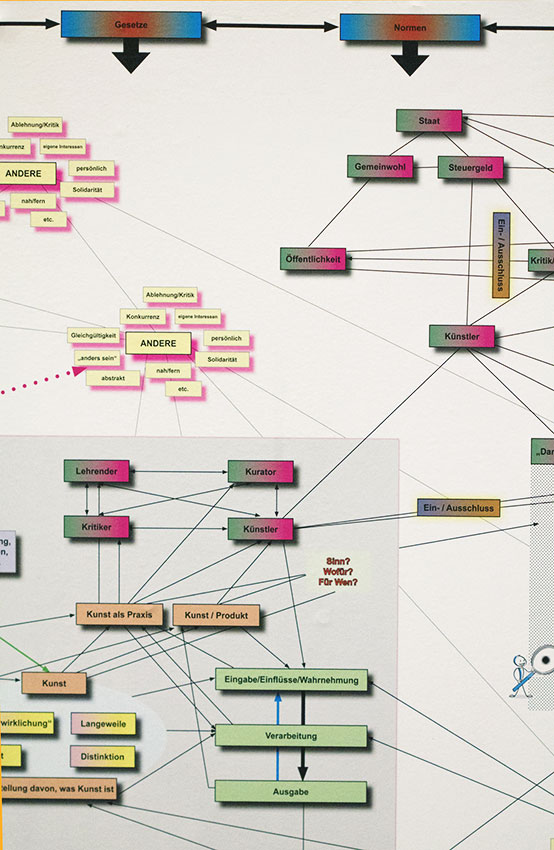

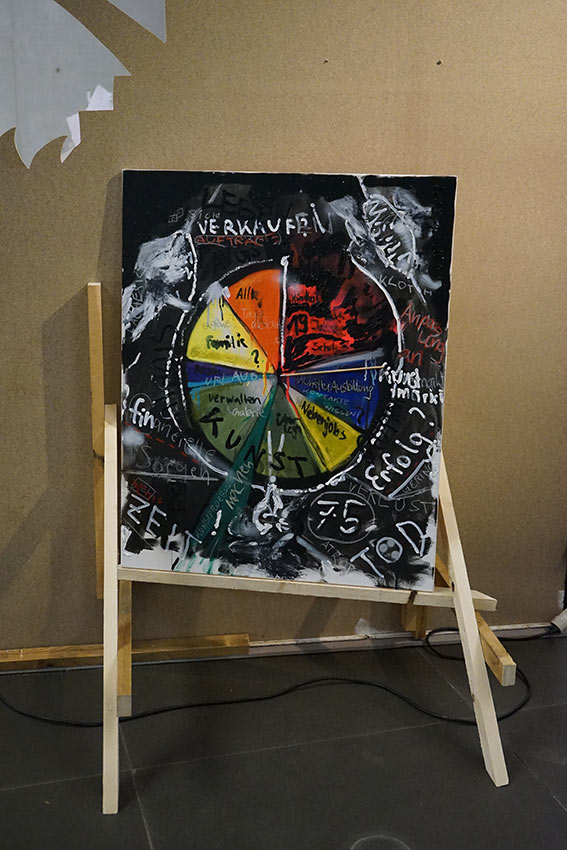

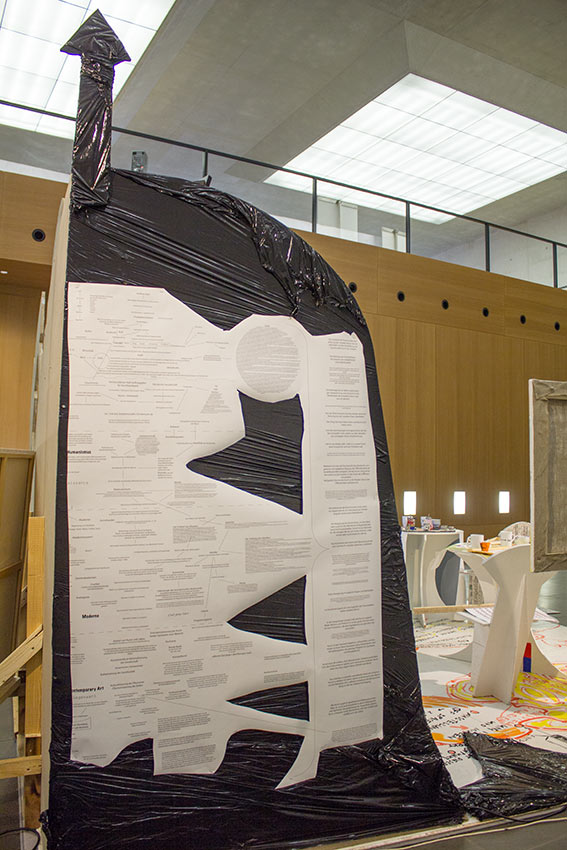

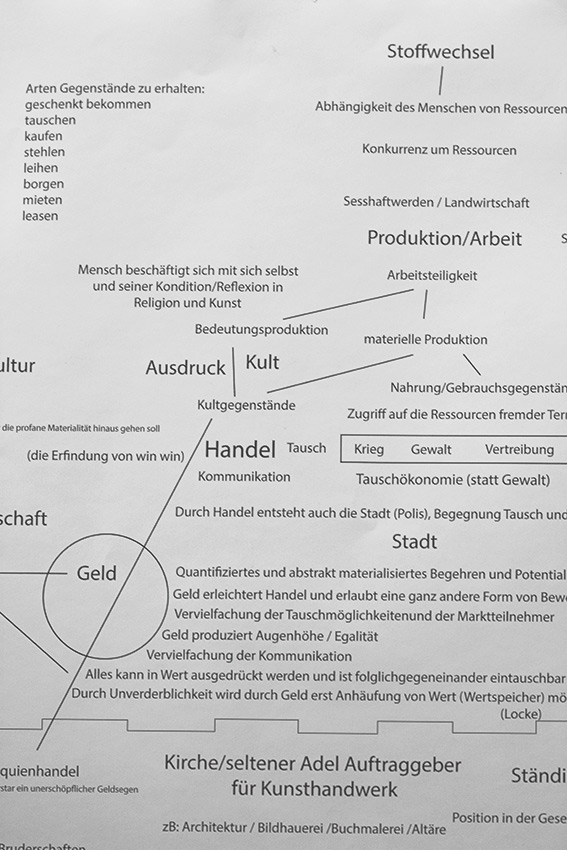

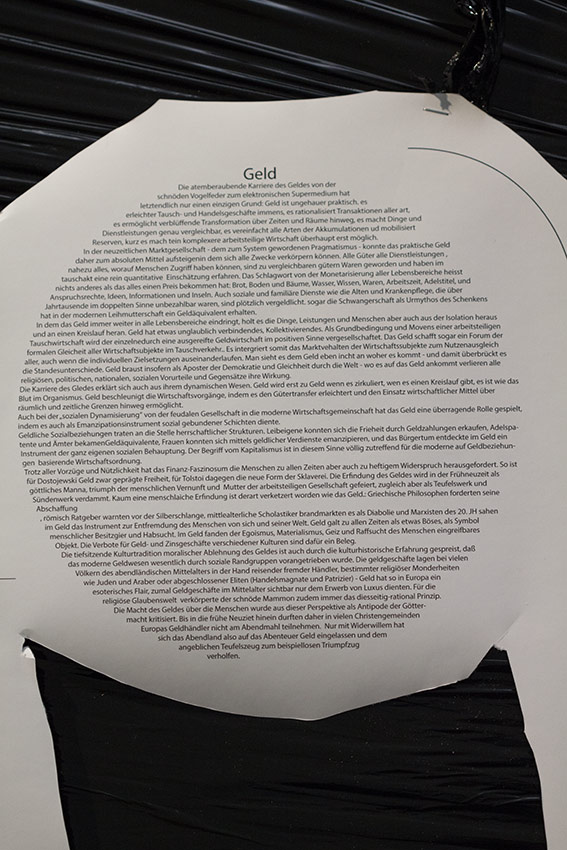

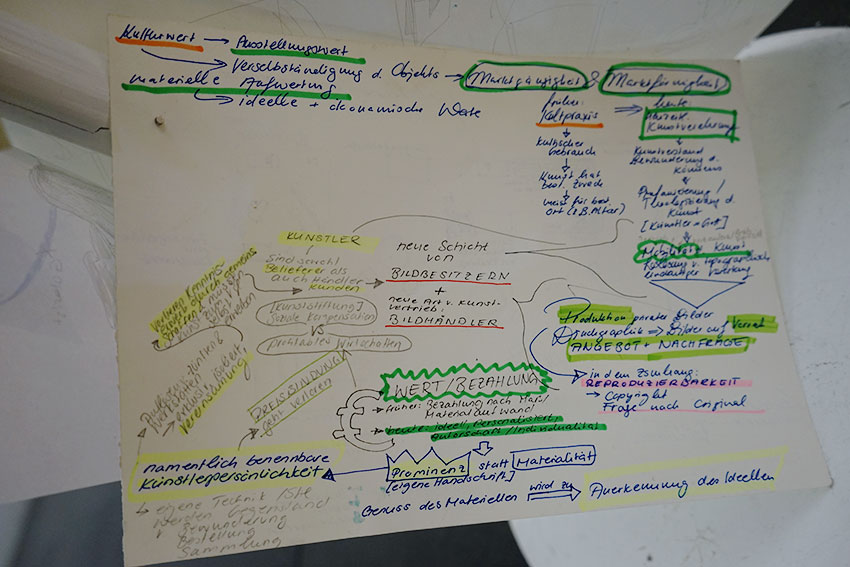

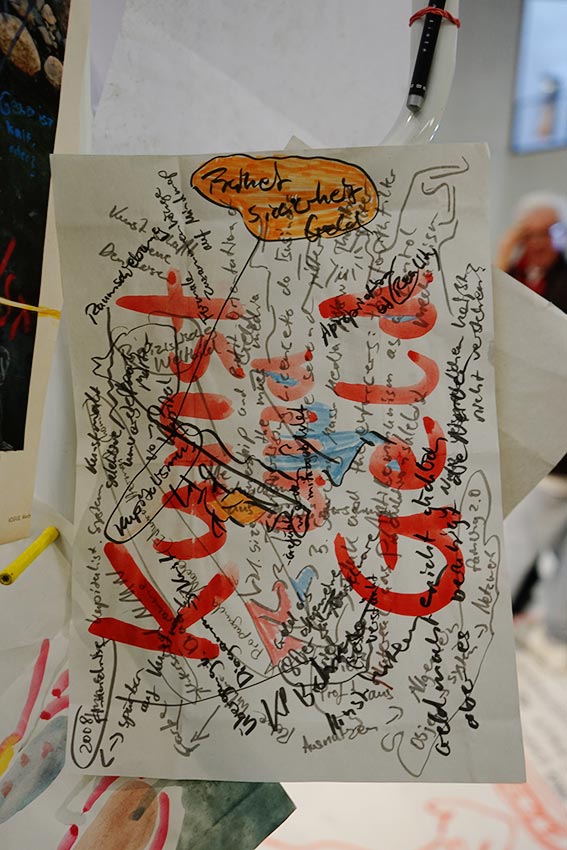

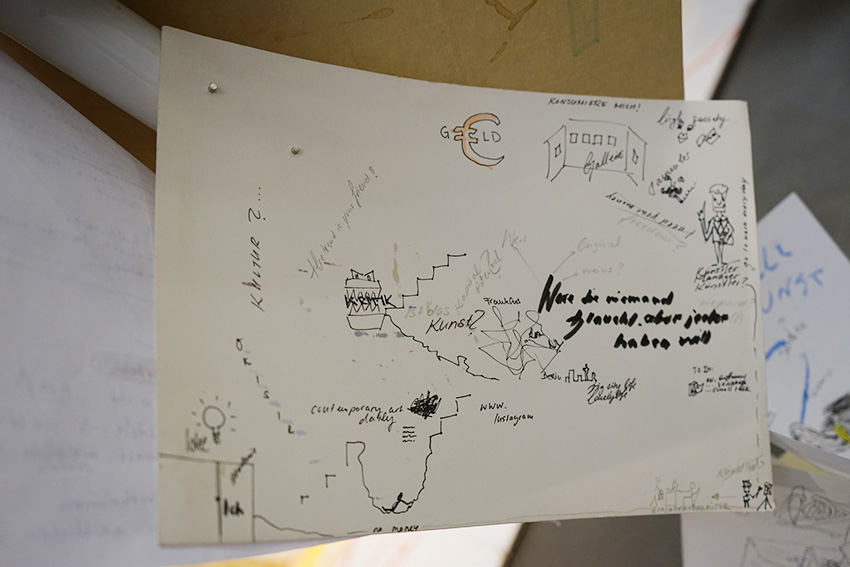

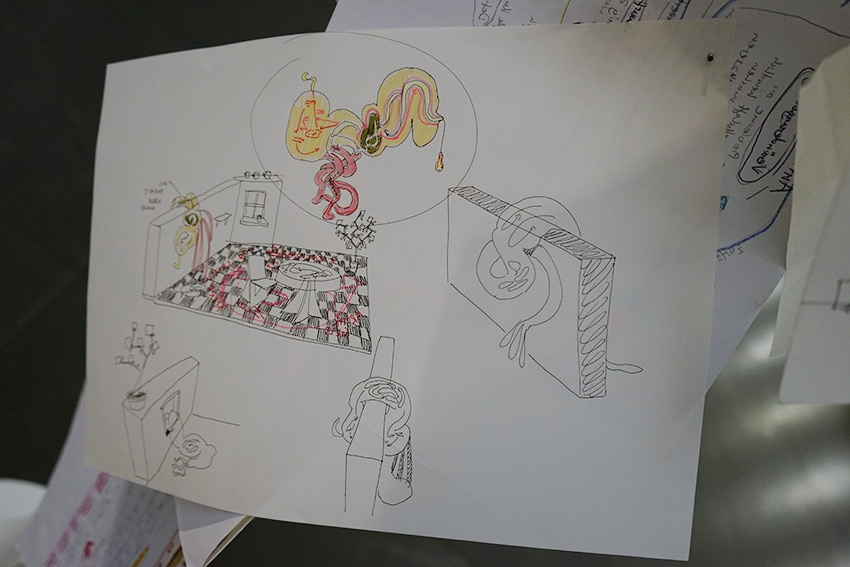

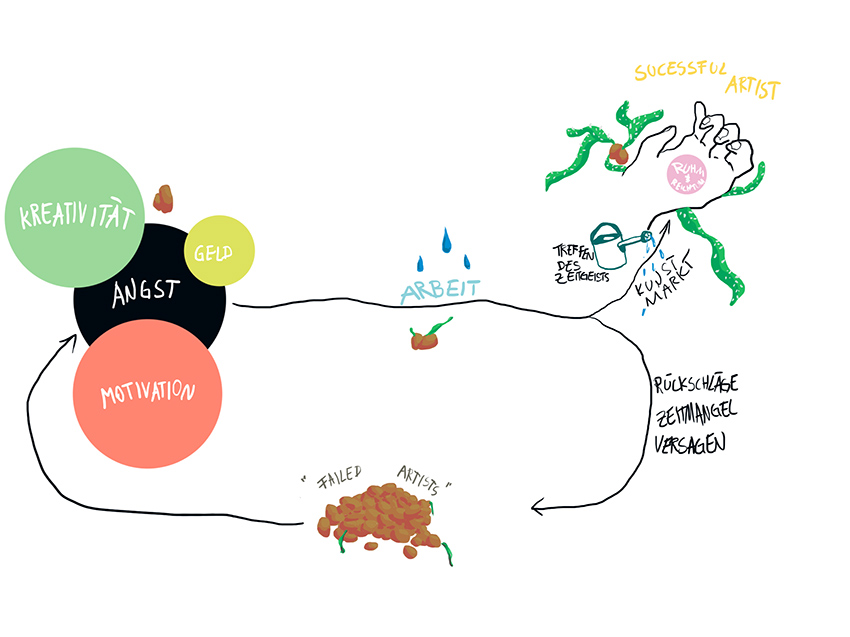

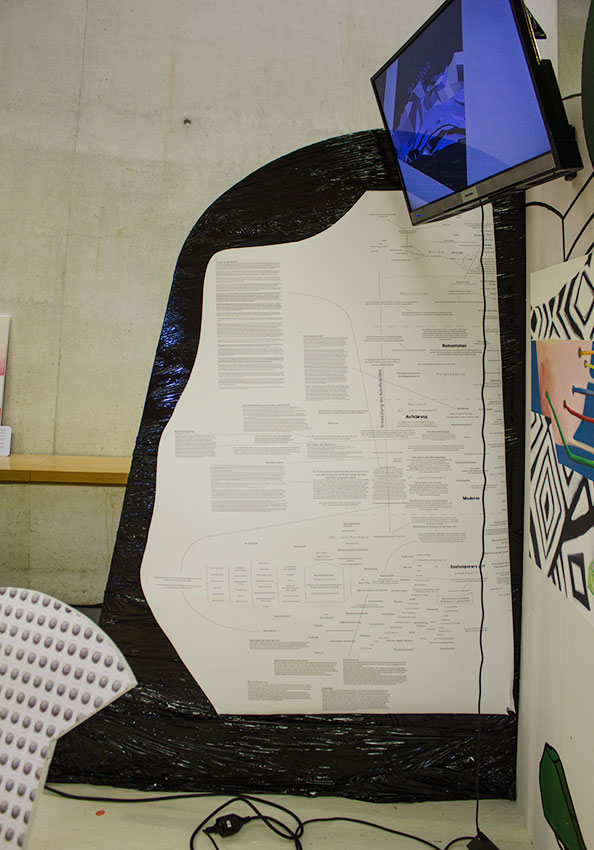

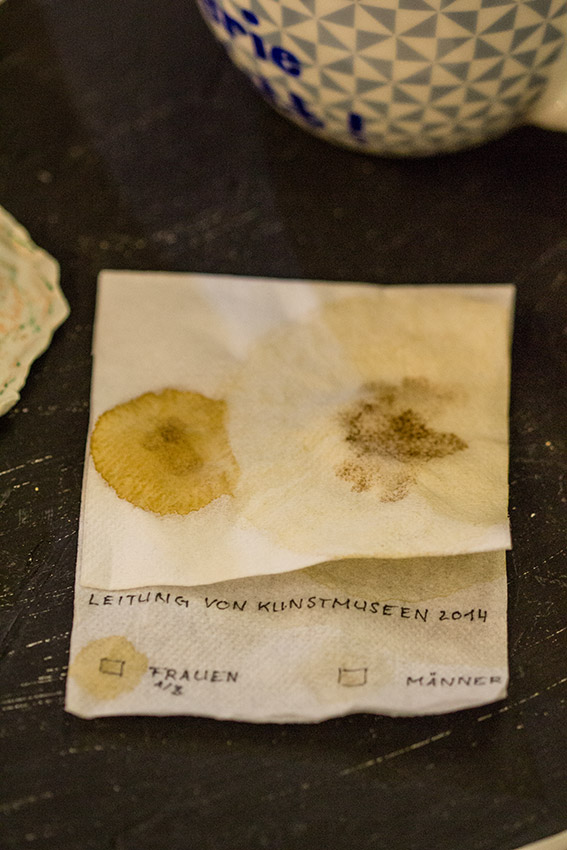

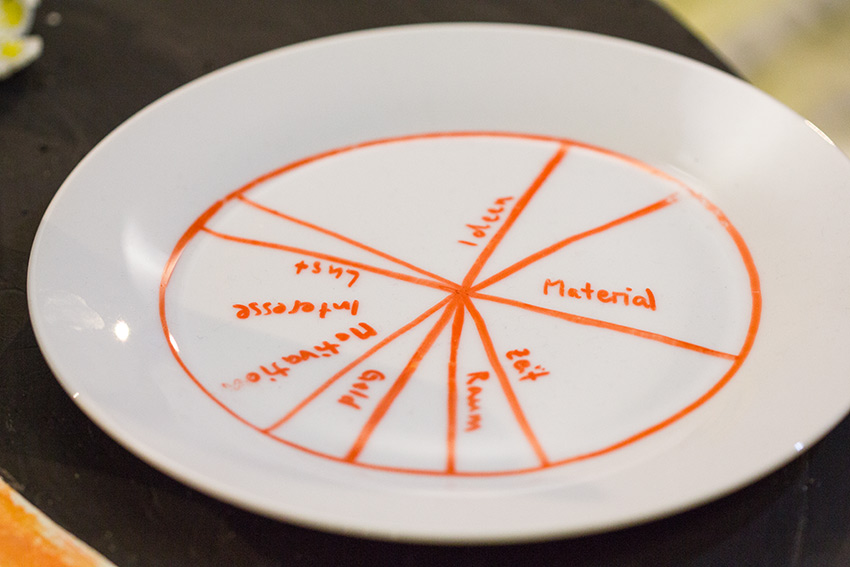

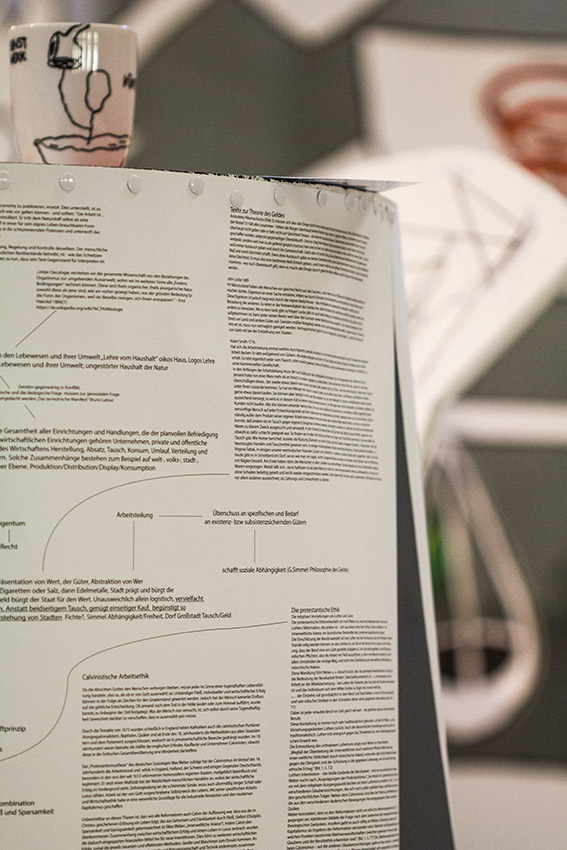

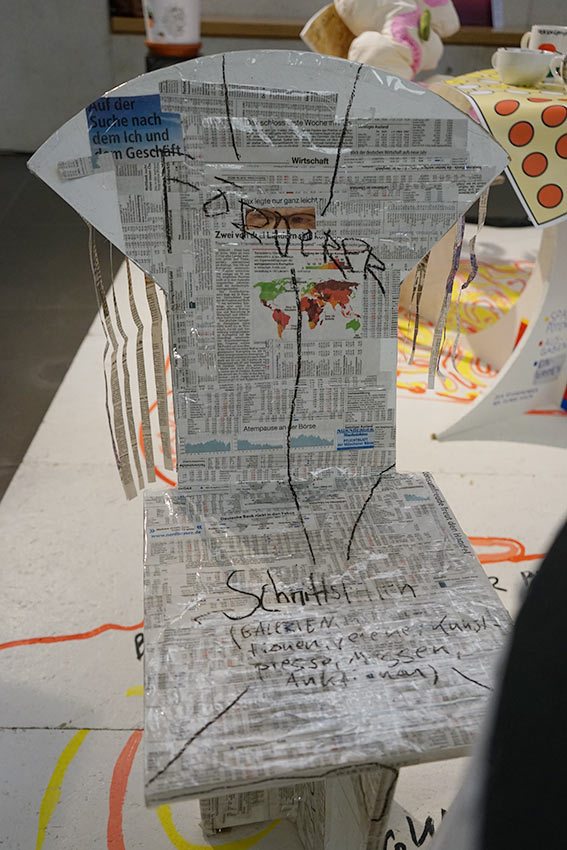

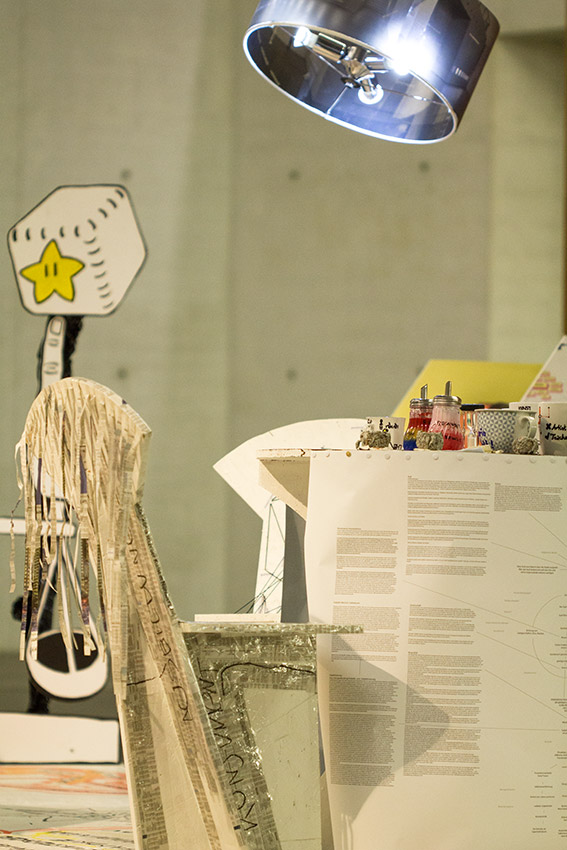

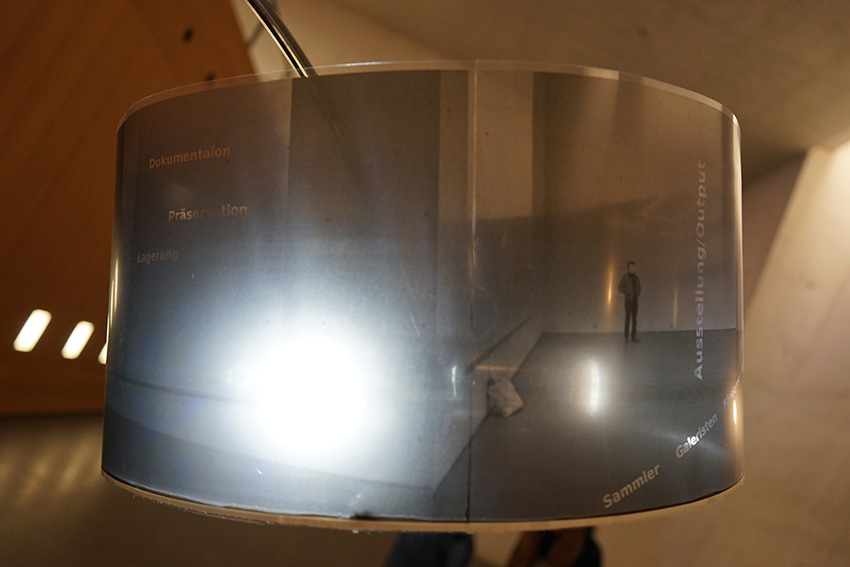

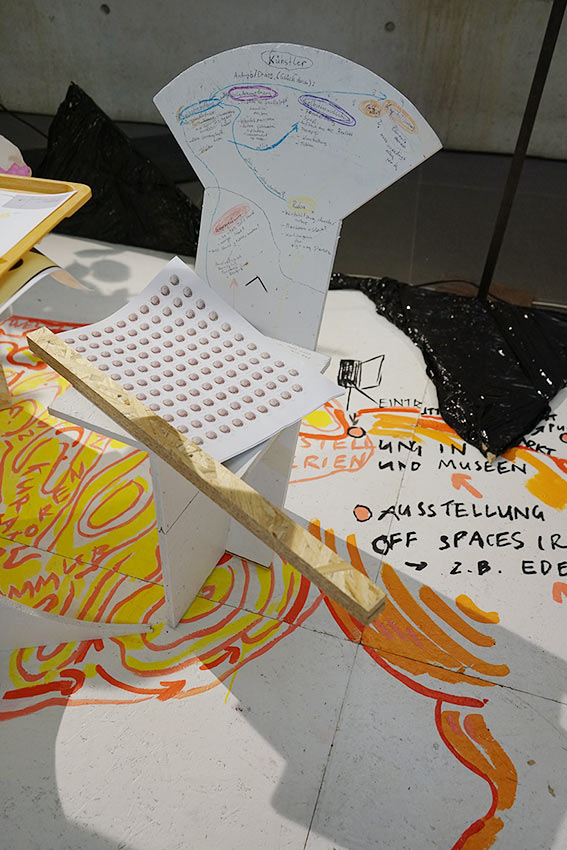

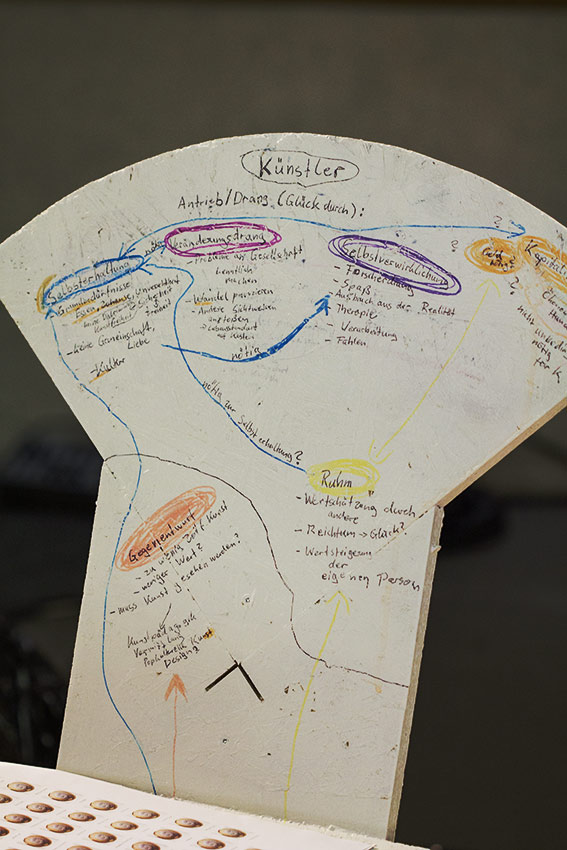

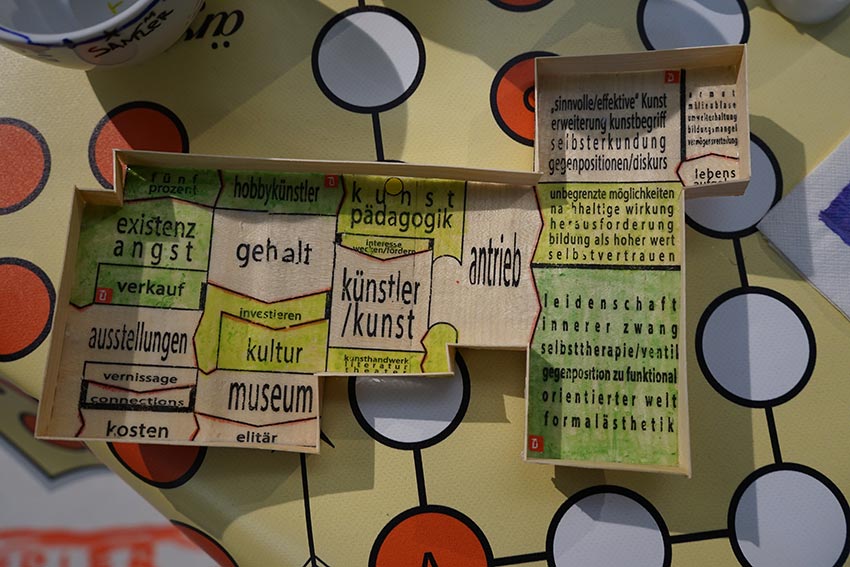

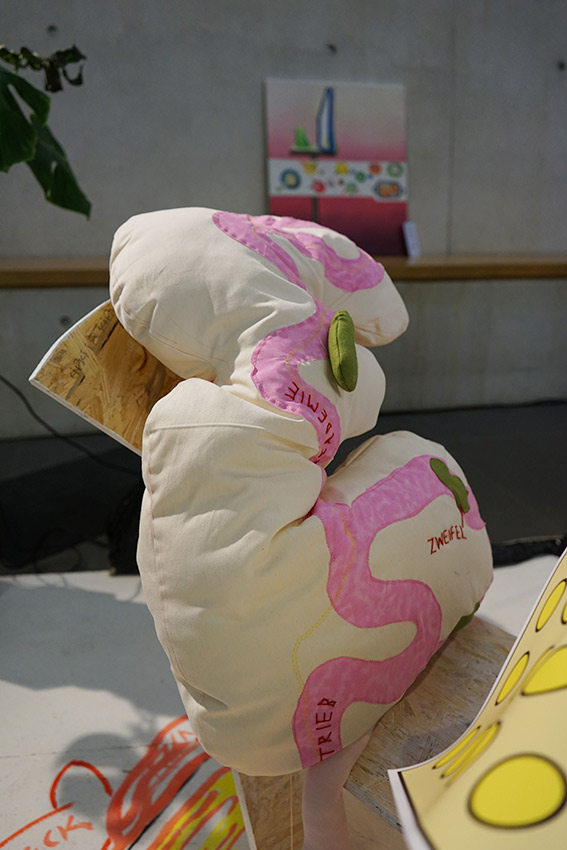

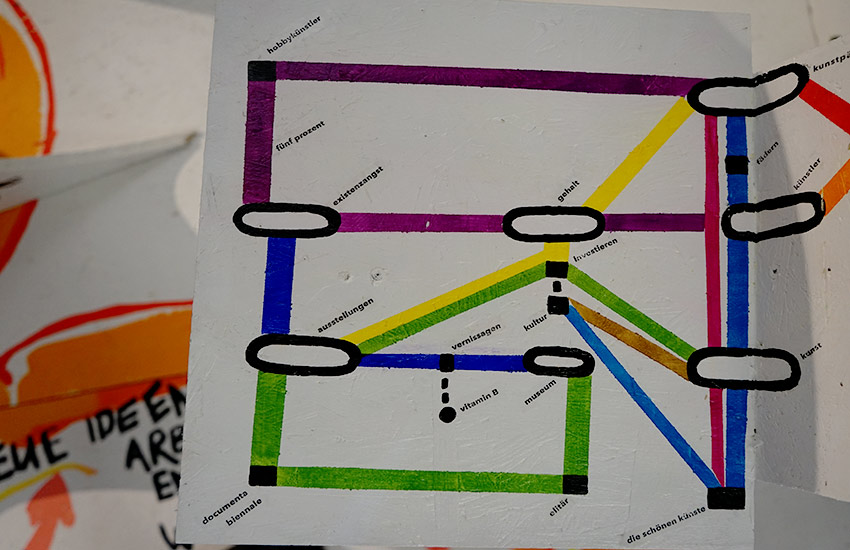

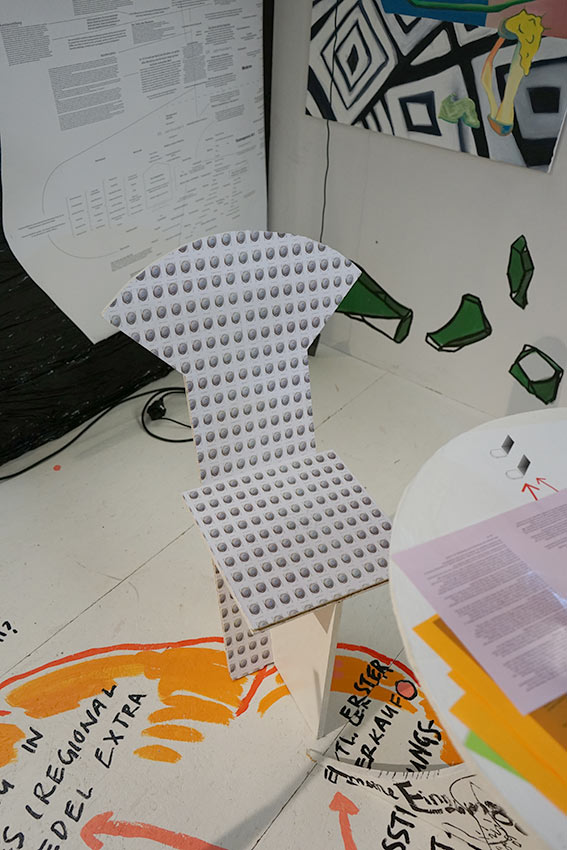

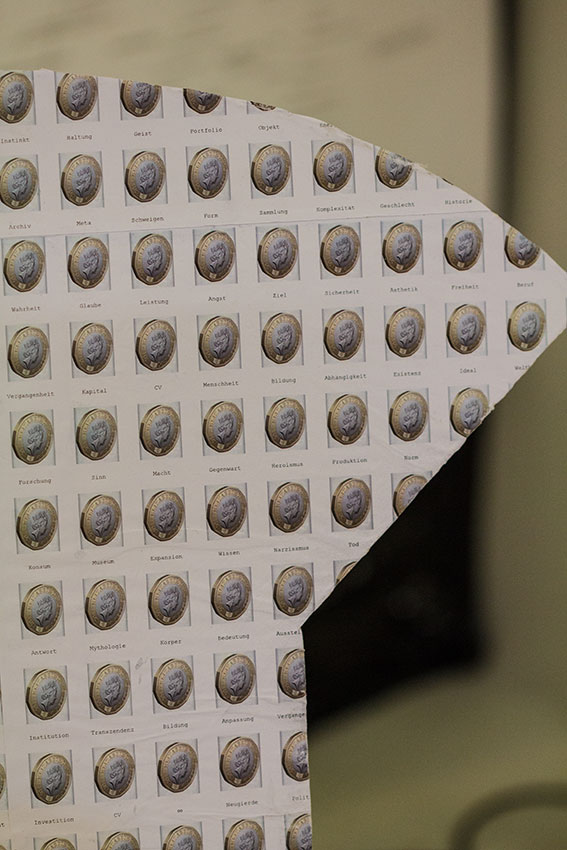

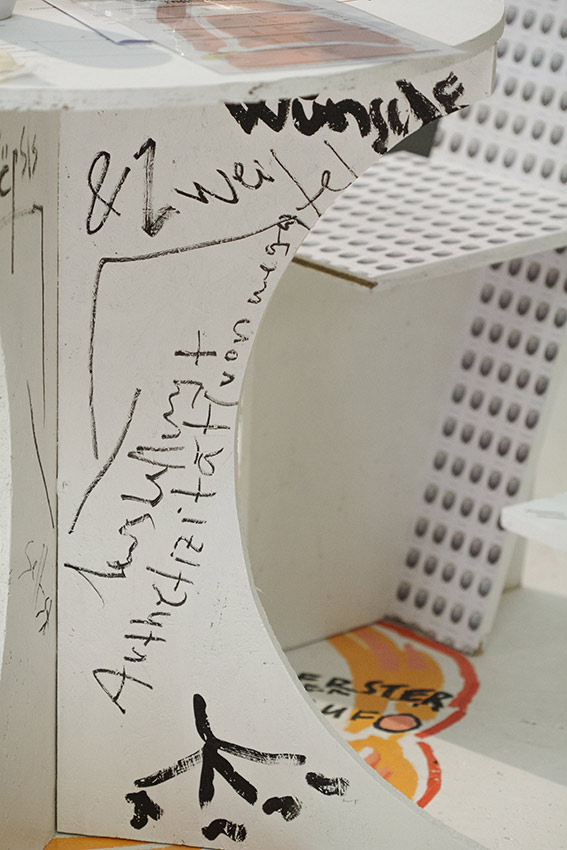

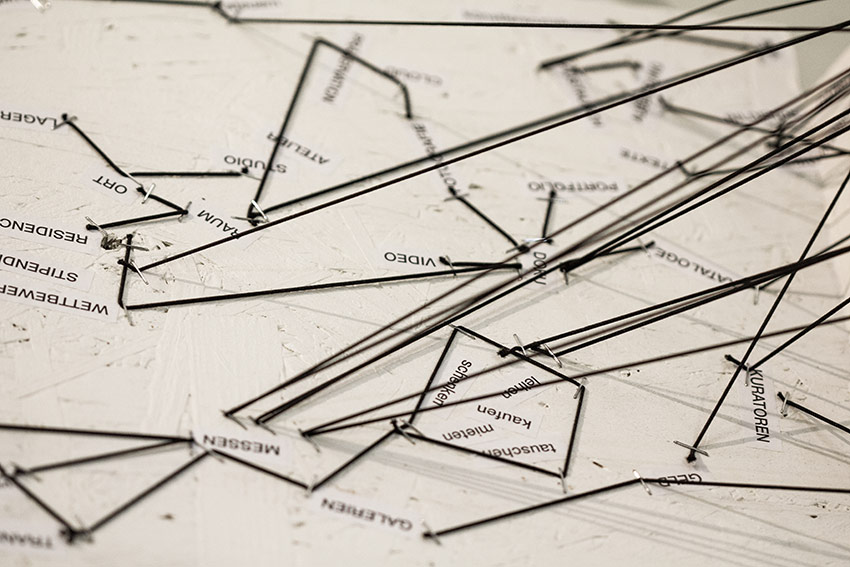

Die Klasse Hakimi im Neuen Museum Nürnberg über Kunst + Ökonomie

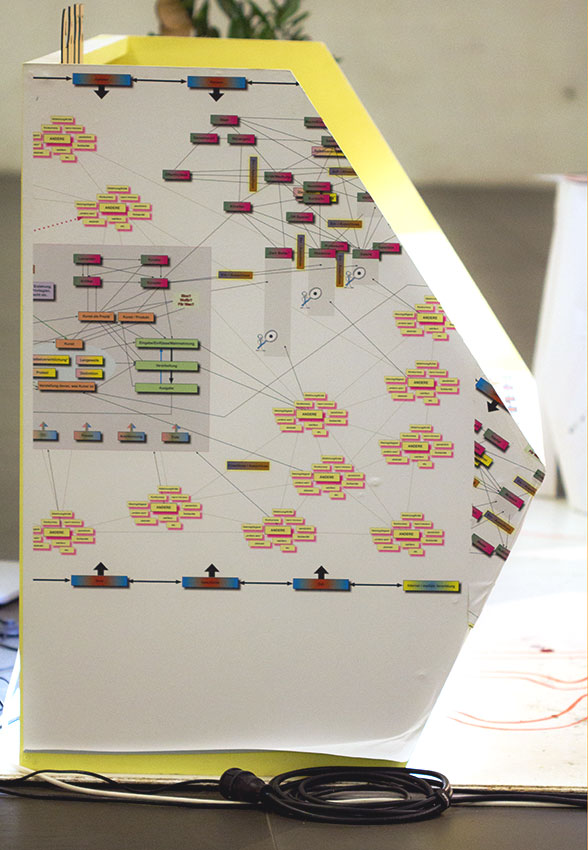

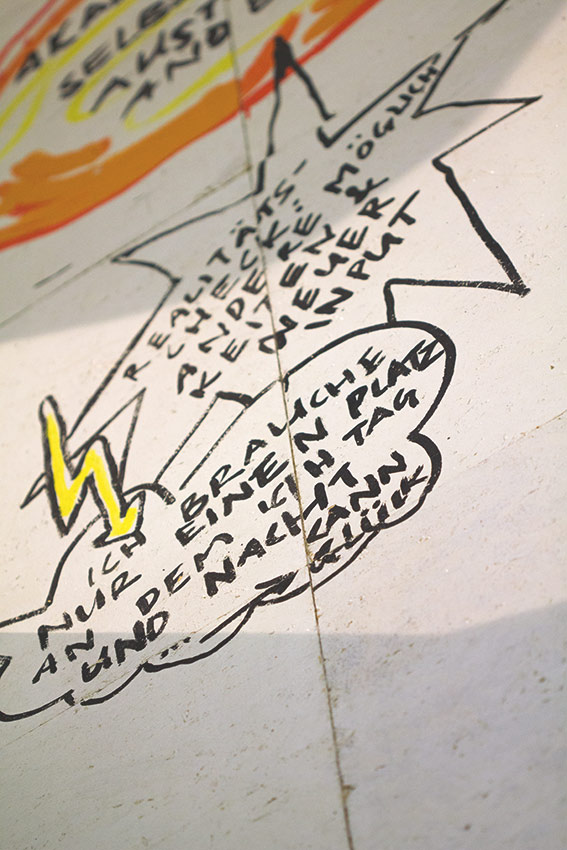

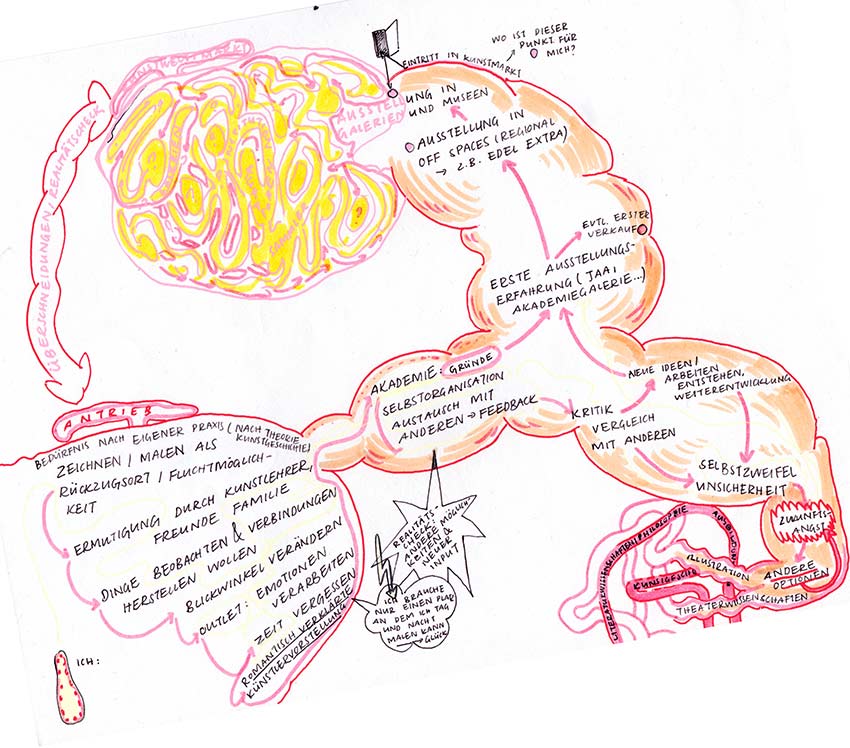

Ausgehend von einer Untersuchung der künstlerischen und gesellschaftspolitischen Anliegen KP Brehmers im Rahmen der retrospektiven Ausstellung KP Brehmer. Kunst ≠ Propaganda entwickeln Andrea Hauer, Anita Brandl, Evelyn Kliesch, Fabian Bertelshofer, Julia Himmelhuber, Karen Jacobs, Lilian Rösecke, Manoel Drexler, Mario Schneider, Max Hanisch, Mirjam Walter, Miruna Gavaz, Monique Haber, Moses Krämer, Nele Jäger, Paul Schober, Rebecca Prechter, Simon Balzat, Simon Pröbstl, Tiffany Domke und Julius Jurkiewitsch im Unteren Foyer des Neuen Museums ein mehrdimensionales Schaubild. Dieses soll dazu beitragen, das Verhältnis von Kunst und Ökonomie als komplexes Netz von Interdependenzen, Konflikten und Widersprüchen erfahrbar zu machen, um insbesondere der eigenen Verstricktheit in die Verhältnisse gewahr zu werden. Wie verorten sich Künstlerinnen und Künstler heute an der Schnittstelle von materieller und immaterieller Produktion? Inwiefern ist die Strategie Brehmers, Aufklärung und Ästhetisierung zu verknüpfen, weiterhin anwendbar? Ist der Eintritt frei? Ja.

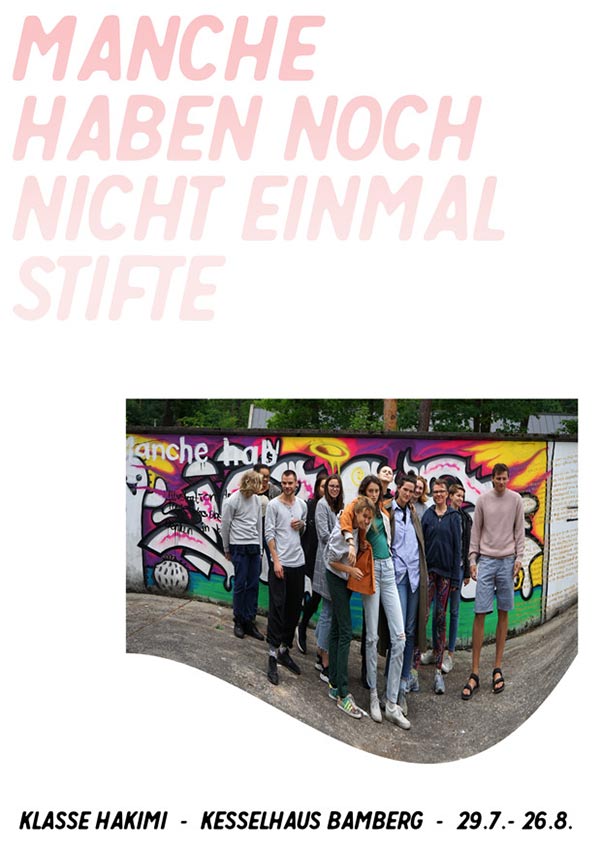

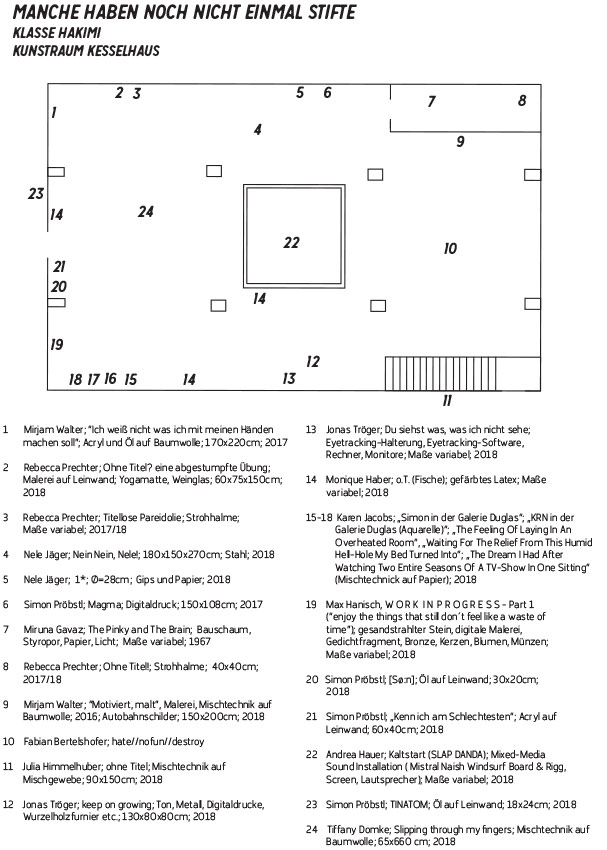

„Manche haben

noch nicht einmal Stifte“

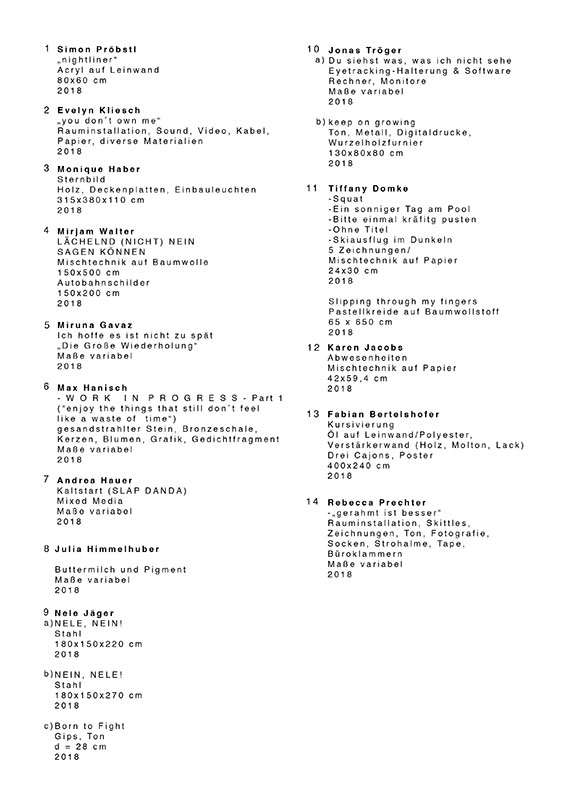

Sommersemester 2018

Mirjam Walter

Rebecca Prechter

Simon Pröbstl

Miruna Gavaz

Fabian Bertelshofer

Julia Himmelhuber

Jonas Tröger

Monique Haber

Karen Jacobs

Max Hanisch

Andrea Hauer

Tiffany Domke

„Nicht jede Raupe wird ein Schmetterling“

Jahresausstellung 2018

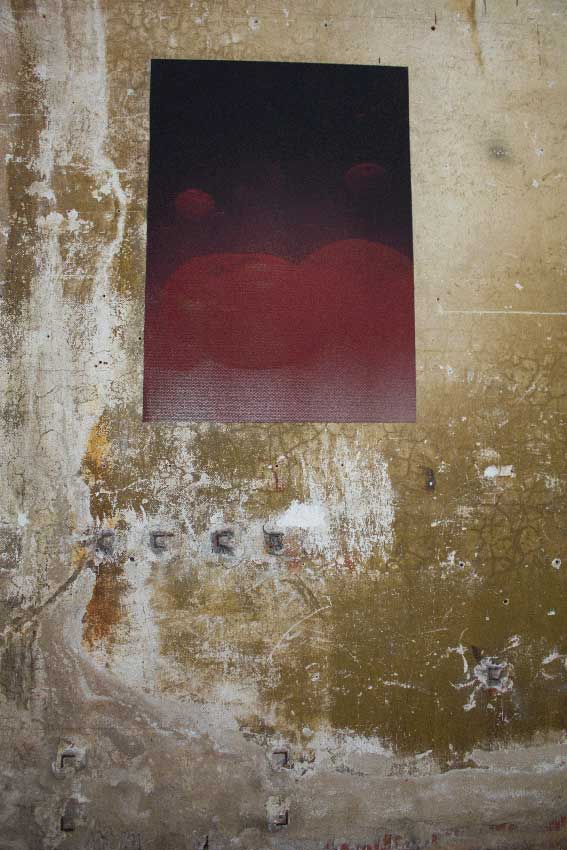

Simon Pröbstl

Evelyn Kliesch

Monique Haber

Mirjam Walter

Miruna Gavaz

Max Hanisch

Andrea Hauer

Julia Himmelhuber

Nele Jäger

Jonas Tröger

Tiffany Domke

Karen Jacobs

Fabian Bertelshofer

Rebecca Prechter

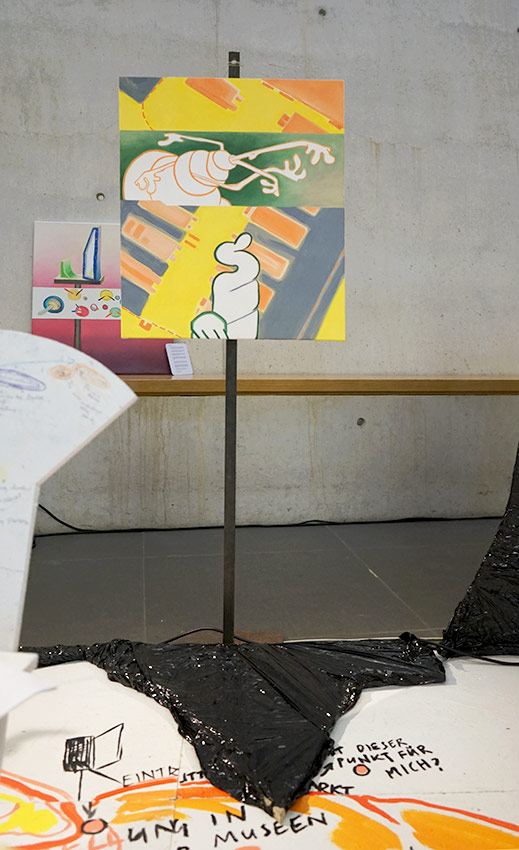

Armer Hansi (Reeducational Complex)

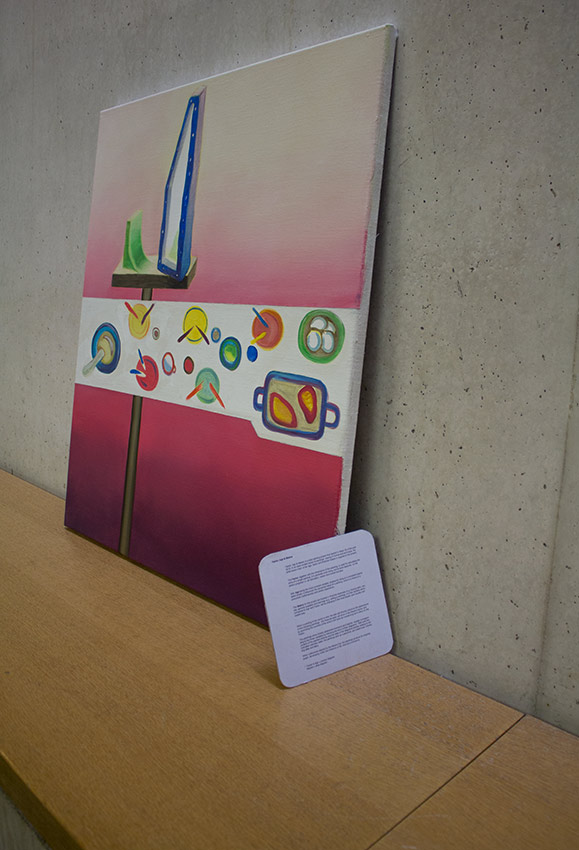

Jahresausstellung 2017

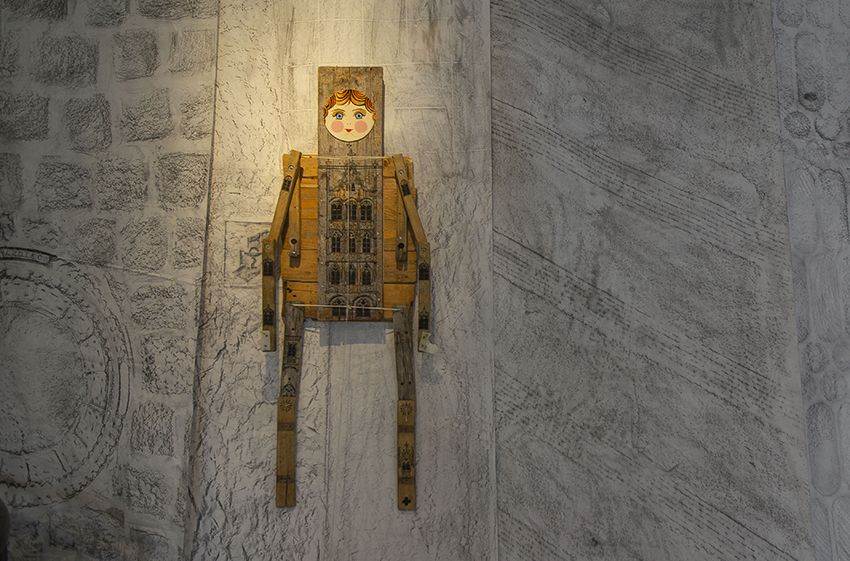

Armer Hansi* (The Reeducational* Complex*)

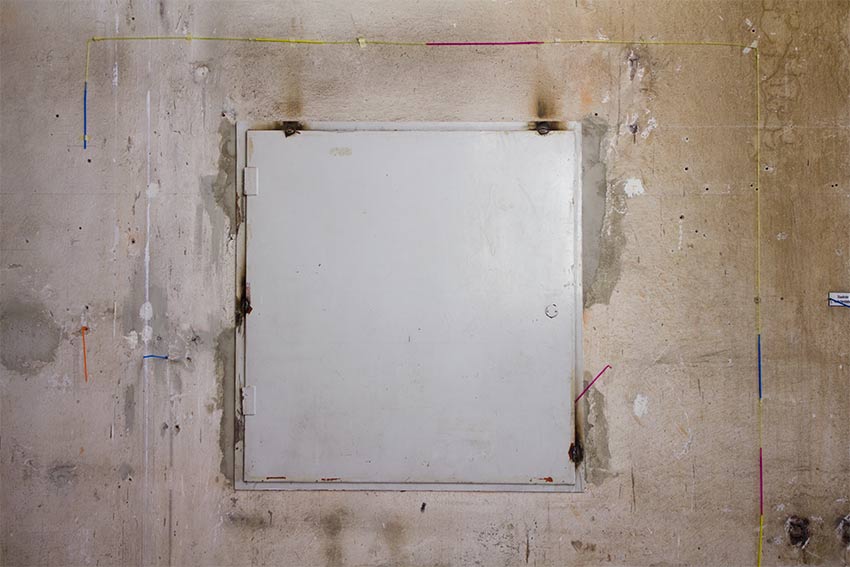

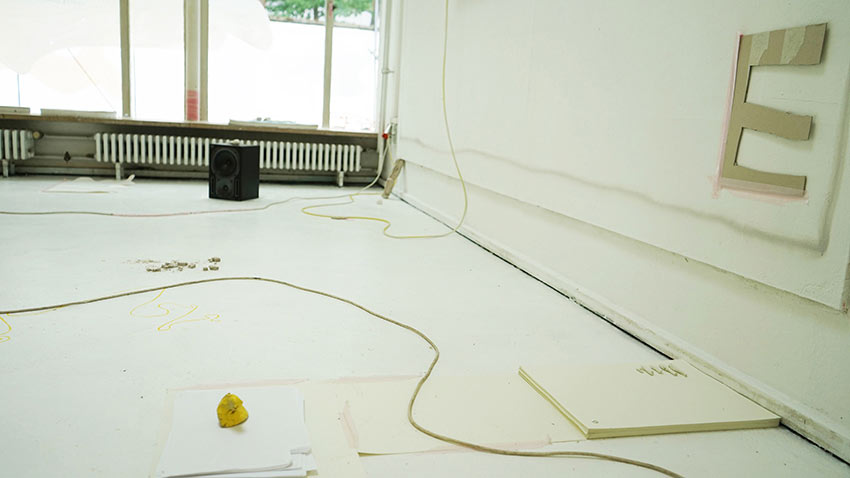

Der Neubau der Nürnberger Akademie 1954 kann als Entnazifizierung der Institution gelesen werden. Auf unbeflecktem Boden, im Idyll des Schmausenbuck darf sich der von den Nationalsozialisten geschmähte Modernist Sep Ruf austoben – nur um erneut Ideologie in Beton zu gießen. Ein radikal moderner Neubau, der jede fassaden- hafte Repräsentation vermeidend Innen- und Außenräume verschmelzen lässt, soll die Wiege des neuen demokratischen KünstlerIn werden – unbelastet in kontemplativer Naturbeobachtung und flachen Hierarchien erblühend. Durch das Ausstellen des leeren renovierten Pavillons, verstanden als Annäherung an die ursprüngliche Architektur von 1954, soll die Diskussion um Ideologie damals und heute wieder eröffnet und in die nächste Runde getragen werden.

Als Ausstellungsraum für die Arbeiten der Klasse dient die Aula. In direkter Nachbarschaft zum Pavillon – getrennt durch alten Baumbestand und Wiese – eröffnet sich eine Achse in der Sep Rufs Architekturkonzept auf die Realität des Akademiealltags trifft und in dieser Kollision die damit verbundenen Weltanschauungen sichtbar werden.

Die Aula als fast sakraler Bau, als Ort des Vortrags und der akademischen Zeremoniells verortet die Arbeiten der Studierenden aus der Sphäre des Arbeitens in die des Zeigens. In der ursprünglichen Architektur war keine Ausstellung in den Pavillons vorgesehen – diese dienten als reine Arbeitsräume. Die Aula hingegen ist in diesem Kontext der semiöffentliche Ort und die Schnittstelle nach außen.

Während der Ausstellung wird der Raum von einer grossen Bodenarbeit aus leuchtenden Farbpanelen beherrscht. Diese übersetzt einen Entwurf von Günther Walter aus dem Jahre 1966 – damals als spektakuläre Aula-Dekoration für das Sommerfest konzipiert. Günther Walter studierte bei Prof. Gerhard Wendland ebenfalls im Pavillon 13, genau dort, wo heute seine Tochter Mirjam Walter in der Klasse Freie Kunst mit Schwerpunkt Malerei studiert.

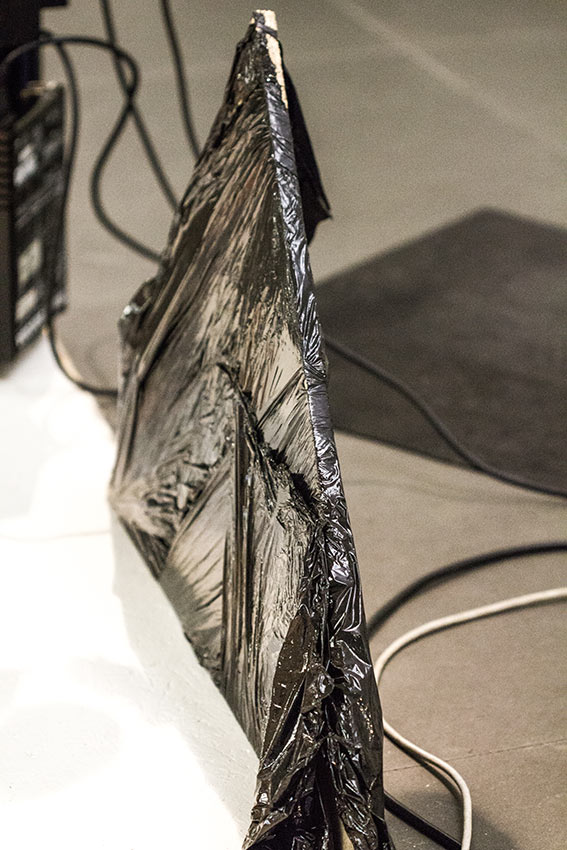

Zwischen beiden Orten liegt die parkähnliche Freifläche mit Bäumen. In diesem, an die platonische Akademie erinnernden Ausbildungsdyll, steht eine Bühne, welche die Proportionen des Pavillons um den Faktor 0,71 verkleinert aufnimmt. Wie der Pavillon, so ist auch die Bühne dreigeteilt. Eine grössere Bodenfläche, die vor der Eröffnung der Ausstellung als Freiatelier diente und sich nach der Eröffnung in Treffpunkt und Bühne verwandelt, eine Bar und einem grossen, wasserdicht verpacktem Materialberg, der alle Gegenstände, Werkzeuge, Geräte und Arbeitsmaterialien aus dem Inneren des Pavillons umfasst und deren gesamtes Volumen sichtbar macht.

*1

Die Deutsche Zeichenfilm GmbH war eine von 1941 bis 1944 aktive Produktionsfirma für Animationsfilme. Sie wurde im nationalsozialistischen Deutschen Reich gegründet und sollte als deutsches Konkurrenzunternehmen zum weltweit domi- nierenden US-amerikanischen Walt Disney Trickfilmkonzern aufgebaut werden. Aufgrund der geringeren Ressourcen und der Belastungen durch den Krieg scheiterte dieses Vorhaben.In der firmeneigenen Zeichenschule sollten die Zeichner intensiv geschult werden, um so den Vorsprung der US-amerikanischen Trickfilmproduktion aufholen zu können. Bereits im Jahr 1947 sollte der erste abendfüllende Film realisiert werden, vollendet wurde jedoch lediglich der farbige Kurzfilm „Armer Hansi“ aus dem Jahr 1943, da die Arbeiten wegen der zunehmenden Kriegseinwirkungen von Berlin nach München und Wien verlagert wurden. Im Oktober 1944 wurde die Gesellschaft schließlich aufgelöst.

*2

Allen Besatzungsmächten gemeinsam war der Wunsch, Deutschland solle nach der militärischen Beendigung der Zeit des Nationalsozialismus zu einer friedlichen, demokratischen Gesellschaft umgeformt werden. Die Bildungspolitik sollte ein wichtiger Baustein diesesProzesses sein. Zu unterscheiden sind bei der Reeducation kurzfristige Maßnahmen, die sich vor allem an die erwachsene Bevölkerung richteten, und langfristige Maßnahmen, welche durch eine besondere Bildungspolitik die Umerziehung der jüngeren Generation sowie der Nachfolgegenerationen sicherstellen sollten.

*3

In 1995, Mike Kelley devised the „Educational Complex“, an amalgam of every school he attended and of the house he grew up in, „with all the parts I couldn‘t remember left out“– a total environment, „sort of like the model of a Modernist community college.“ The blind spots in this model represent forgotten („repressed“) zones, and so are reconceived by Kelley as sites of institutional abuse, for which specific traumas were devised (each having their own video and sculptural component). For Kelley, this work marks the beginning of a series of projects in which pseudo-autobiography, repressed-memory syndrome and the reinterpretation of previous pieces become the tools for a poetic deconstruction of such com- plexes and the way we interact with and narrate them. A ‘complex’ can be an architectural configuration, a psychological syndrome or a political apparatus.

1.Julia Himmelhuber

2. Miruna Gavaz, „I feel pretty“/ „Clarissa Zimmermann in Roth Vordaner“/ „F wie Schuld“

3. Nele Jäger, „Haus der Kunst“

4. Julia Himmelhuber

5. Max Hanisch, „THEENDISNEVERTHEENDISNEVERTHEEND…“

6. Fabian Bertelshofer, o. T. (anotherbreath)

7. Monique Haber, o. T.

8. Monique Haber, „Haltung“

9. Mirjam Walter, o. T.

10. Mirjam Walter, o. T.

11. Mirjam Walter, o. T.

12. Andrea Hauer, „You can run but you can’t hide (Her name is Ocean, I met her at the sea)“

13. Max Hanisch, „Someday Somewhere“

14. Leonie Elpelt, „Wesentliches 1-3“

15. Julia Werner, Pigeon Superstition

16. Jonas Tröger, „Guiseppe Tröger“

17. Jonas Tröger, „Bedenken Sie: Sobald sie den Eingang passieren, werden Sie Teil der Ausstellung“

18. Janos Schäfer, „Ultrachrome“

19. Nicole Knap, „Just the two of us“

20. Miruna Gavaz, „RARA“

21. Max Hanisch, „Lost a friend“

22. Evelyn Kliesch, „Du willst immer alles und dann willst du ́s nicht mehr (break up with your boyfriend)“

23. Nicole Knap, „PROSTOR“

24. Jonas Tröger, „49°26`53.84N 11°07`55.64E“

Miruna Gavaz

Monique Haber

Mirjam Walter

Max Hanisch

Fabian Bertelshofer

Nele Jäger

Andrea Hauer

Leonie Elpelt

Julia Werner

Jonas Tröger

Janos Schäfer

Nicole Knap

Julia Himmelhuber

Evelyn Kliesch

Showflakes

Wintersemester 2016/17

Über eine Arbeit

Ich möchte gerne über die Arbeit des Teams der Immatériaux sprechen. Eigentlich war es kein Team, nicht im Sinne sich ergänzender Kompetenzen zur Umsetzung eines Ziels, mit einer als Organigramm darstellbaren Aufteilung von Aufgaben und mit einem gesicherten Begriff des Gegenstandes. Es handelte sich eher um einen sieben-köpfigen Geist, der an der Anamnese seiner Thematiken arbeitete: Material, Kunst, Wissenschaft und Materie, Körper, Raum-Zeit, und was es heißt, etwas auszustellen. Wenn sich dieses Team als „leistungsfähig“ erwiesen hat, dann deshalb, weil wir während zweier Jahre in einer Form der Unruhe und Gegensätzlichkeit gearbeitet haben, sowohl in den Sitzungen als auch außerhalb der Sitzungen. Was für uns bedeutet, die professionellen Schranken aufzuheben, die verschiedenen Formen des Willens zur Macht, die hierarchische Ehrerbietung und die sie begleitenden Ressentiments; aber vor allem bedeutete es ein redliches Hören auf verschiedene Sensibilitäten, auf das, was sich durch den einen oder die andere, in Schüchternheit, verworren, in Bezug auf die Idee der Ausstellung seinen Weg suchte. Eine geheime Erregung, wenn einer von uns einen Einfall in die Sitzung einbrachte (wie man einen Traum in eine analytische Sitzung einbringt), ein Untersuchungsprinzip, oder eines für die Anordnung, die Gestaltung einer Station, die Entdeckung eines aussagekräftigen Objekts. Ob Detail oder Ganzes, niemand war im Besonderen für das Allgemeine zuständig. Sicher bildeten wir ein ganz und gar effizientes Team, und das, was gemacht werden musste, wurde auch gemacht. Kompetent, intelligent und entschlossen. Doch finden die Zurüstungen zunächst im Bereich des Gefühls statt, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ich würde sogar sagen nach der Welt, in der wir leben. Für Sie hat die von der Ausstellung geforderte Anamnese diese selbst im Gegenzug liebenswert gemacht, unerträglich für andere, unentscheidbar für die meisten.

Man müsste diese Beobachtung über die Arbeit weiter treiben. Es handelte sich nicht um eine soziale Arbeit, Arbeit im Sinne der Kulturindustrie, bloße Äußerlichkeit. Ach ja! Man hat gearbeitet! Doch liegt das Geheimnis der Ausstellung darin, dass wir selbst von ihr bearbeitet wurden. Sie ließ uns keine Ruhe, wie einen Navigator der Horizont keine Ruhe lässt oder wie einen Schriftsteller das verfolgt, was noch nicht geschrieben ist. Und in jedem Fall hatte sie uns sehr viel mehr in der Hand, als wir sie jemals in der Hand hätten haben können. Zumindest dann, wenn als Herr oder Herrin diejenigen bezeichnet werden, die nicht nur an den Erträgen des Körpers und des Geistes arbeiten, sondern auch in einer Weise an ihrer Seele arbeiten, dass sie von ihr etwas erhalten, wozu diese sich gar nicht fähig glaubte.

Das Wesentliche dazu hat Claude Simon in einem Gespräch mit Michel Evandreau gesagt. Man hat ihn, glaube ich, in Moskau gefragt: Wie verstehen sie das Handwerk des Schriftstellers? Es bestehe darin, so seine Antwort, sich zu bemühen, einen Satz zu beginnen, ihn fortzusetzen und ihn zu beenden. Für uns war diese Ausstellung die Schwierigkeit eines solchen Satzes, der Horizont der Worte, der Stationen, der Beleuchtungen, der Farben, der danach rief, die Ausstellung ins Sein zu heben. (Darin lag unsere Anmaßung, in der Annahme, dass wir von ihr gerufen wurden.) Eine unbestimmte Form, für den Begriff nicht zu fassen, zu der hin allein das Gefühl, wenn es befragt und belauert wird (darin liegt die Anamnese), geprüft und von fantastischen und anderen Interessen gereinigt, führen kann, indem es die Mittel erkennbar macht, durch die sie unübersetzt bleiben wird. Einzigartige Treue, Redlichkeit in Bezug auf etwas, das unbestimmt ist.

Sie sehen also, dass ich, wenn ich von „Arbeit“ spreche, ich von etwas nicht Greifbarem spreche. Alles Weitere liegt beim Publikum. Dass es urteilt, ist ja die Regel. Was ich hier sage, dient natürlich nicht dazu, die Ausstellung zu erklären, sie zu entschuldigen, um dieses Urteil zu beeinflussen. Und auch nicht, um kommenden Kuratoren ein Rezept für kollektive Arbeit zu geben. Ich stelle mir einzig ein paar Fragen. Immer wenn ich versuchte, auf Fragen eine Antwort zu geben, hatte ich das Gefühl, am Wesentlichen vorbei zu zielen. Was wollten Sie sagen? Was haben Sie, alter Philosoph, von den „Immatériaux“ gelernt? Warum haben Sie eine Ausstellung gemacht (und nicht vielmehr ein Buch)? (Als ob ich mit einem Aktenkoffer voller Begriffe gekommen wäre, mit der Bitte an die Jungen, sie auf diesen anderen Träger, den Raum der großen Galerie, zu übertragen …)

Befragung, Gespräch, Diskussion, Pressekonferenz, all das ist einem strengen Erinnern nicht sehr günstig. Heute, da es diese Ausstellung nicht mehr gibt, versuche ich, der ich nicht berufsmäßig in diesem Bereich bin und das Glück habe, nicht gezwungen zu sein, aus dieser „Erfahrung“ der Immatériaux „Kapital zu schlagen“, und der ich mich freue, nicht mehr an sie denken (nicht mehr an ihr leiden) zu müssen, mich an das Wichtige zu erinnern, an das, was verborgen bleibt. Ich glaube, dass es sich um eine einzigartige Weise der Arbeit handelt, zusammen mit Männern und Frauen, die sehr viel jünger sind als ich.

Was einen Schriftsteller an das Buch bindet, das er geschrieben hat, ist der Schmerz, den es ihm bereitet hat. Auch den Lehrer in einer Klasse, die er unterrichtet. Nicht der institutionelle Erfolg, nicht die Vollkommenheit an sich; manchmal ist die Klasse nur mittelmäßig, das Buch banal. Und der Schmerz war der des Verzichts, der auferlegten Demut, der Abhängigkeit und der Revolte dagegen, sowie des Hinausgetriebenwerdens jenseits dessen, was man für sicher hielt.

Wenn ich unvorsichtig wäre, um nicht zu sagen ein Narr, würde ich noch hinzufügen: der Beweis, dass sich in das dünne und enge Gewebe der Kulturindustrie die allergeheimste Arbeit weben kann. Was wir der „Kultur“ schulden, ist nicht, was sie erwartet, sondern genau diese Arbeit, dieses Durcharbeiten. Denn es richtet sich auf „die Kultur“ selbst (auf unsere „Gegenstände“, die Wissenschaft, den Körper, das Material, die Ausstellung …). Auf alle, Eigentümer, Verwahrer, Nutzer der Kultur. Was immer sie davon haben.

Verzeihen Sie, dass ich das, was ich sagen wollte, in ernster und erbaulicher Weise gesagt habe. Für das Lustige und Guterzogene fehlt mir gerade das Talent. Vielen Dank für Ihre Arbeit.

Jean-François Lyotard (1985)

JFL richtet sich in einem persönlichen Résumé an das Team der Ausstellung „Les Immateriaux“. „D’un travail“ wurde in den „Étude“ veröffentlicht.

monoskop.org/Les_Immat%C3%A9riaux

Fabian Bertelshofer

Nele Jäger

Nicole Knap

Miruna Gavaz

Monique Haber

Julia Werner

Alexander Lozza

Evelyn Kliesch

Aniela Helen Guse

Leonie Elpelt

Andrea Hauer

Julia Himmelhuber

Max Hanisch

Papillon

Jahresausstellung 2016

Nele Jäger

Max Hanisch

Julia Werner

Jonas Tröger

Andrea Hauer

Clara Schmidt

Cathérine Lehnerer

Hannah Gottsmann

Mario Schneider

Aniela Helen Guse

Alexandra Hojenski

Leonie Elpelt

Nicole Knap

Syntax Display

Winstersemester 2015/16

The Bison-Mammoth Formula

Jahresausstellung 2015

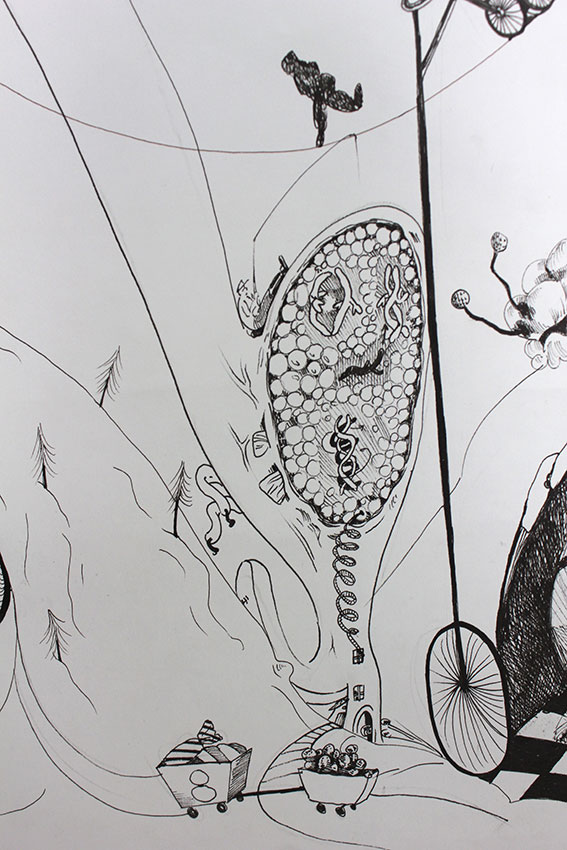

In der 8 km langen Höhle von Rouffignac in Südfrankreich, finden sich zahlreiche Zeichnungen und Felsritzungen von Mammuts, Bisons, Pferden und Wollnashörnern, aber auch einige wenige Menschendarstellungen und abstrakte Zeichen. Die „Höhle der 100 Mammuts“ wurde erstmals 1575 schriftlich erwähnt, damals schon mit dem Verweis auf seine „Malereien und Tierspuren“. Doch erst 1956 wurden die Felsbilder von zwei Prähistorikern als solche erkannt und bestätigt und ihr Alter auf mindestens 14 000 Jahre geschätzt.

Seither ist die Höhle von Rouffignac einer der zentralen Orte der Höhlenmalereiforschung und des damit einhergehenden Tourismus in Südfrankreich. Aber auch schon ohne diese Beglaubigung war die Höhle im 19. Jahrhundert als Touristenattraktion bekannt. Besucher gab es dort allerdings schon mindestens seit dem 16. Jahrhundert. Dies lässt sich unschwer an den zahlreichen Graffitis erkennen die die neuzeitlichen Besucher an der Decke der Höhle hinterlassen haben. Mit dem Ruß der Fackeln und Kerzen, mit denen sie sich ihren Weg durch die Dunkelheit der Höhle bahnten, haben sie Zeichen, Namen und Jahreszahlen an der Decke hinterlassen. Die älteste erkennbare Jahreszahl ist 1583. Die Tatsache, dass die Rußgrafittis zum Teil offenbar achtlos die prähistorischen Zeichnungen der „Grand Ceiling of Rouffignac“ bedecken, weist darauf hin, dass diesen Besuchern, das tatsächliche Alter und die Bedeutung der Höhlenabbildungen nicht bewusst gewesen ist.

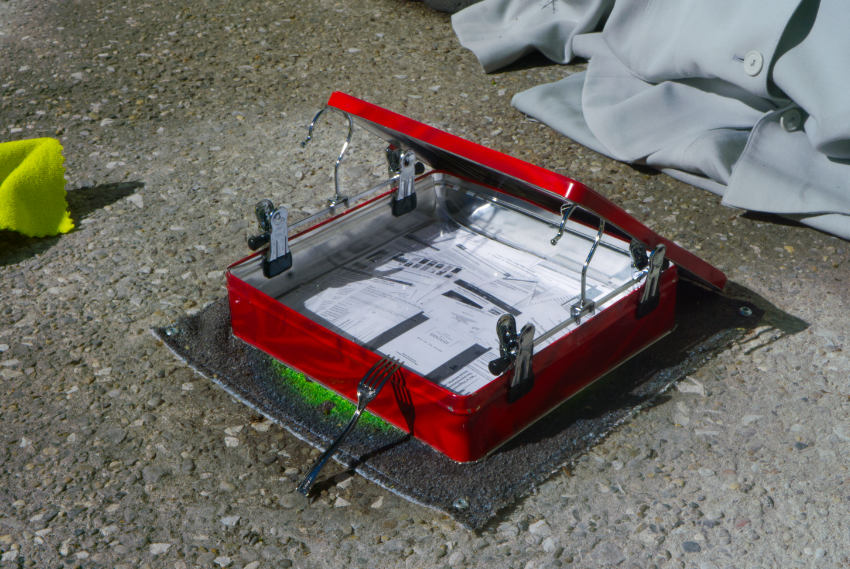

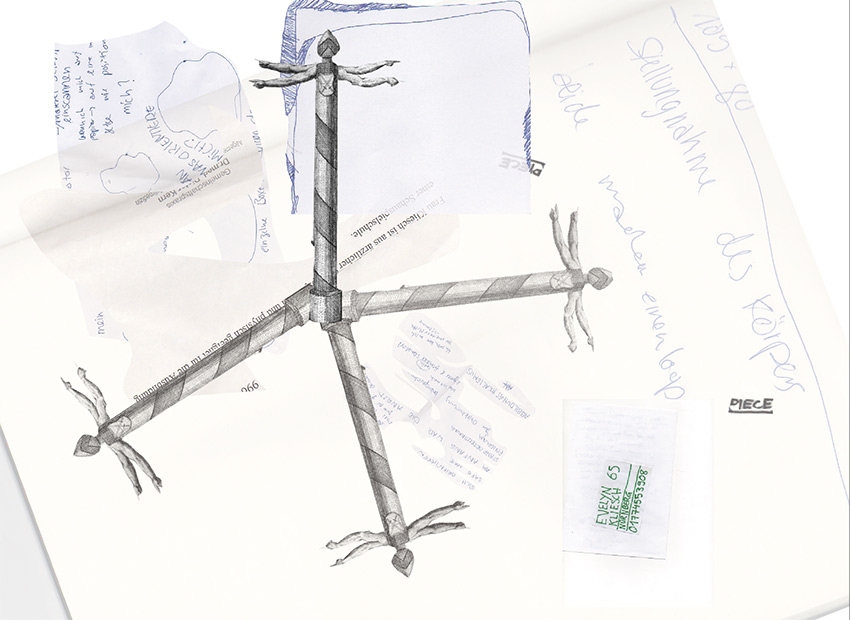

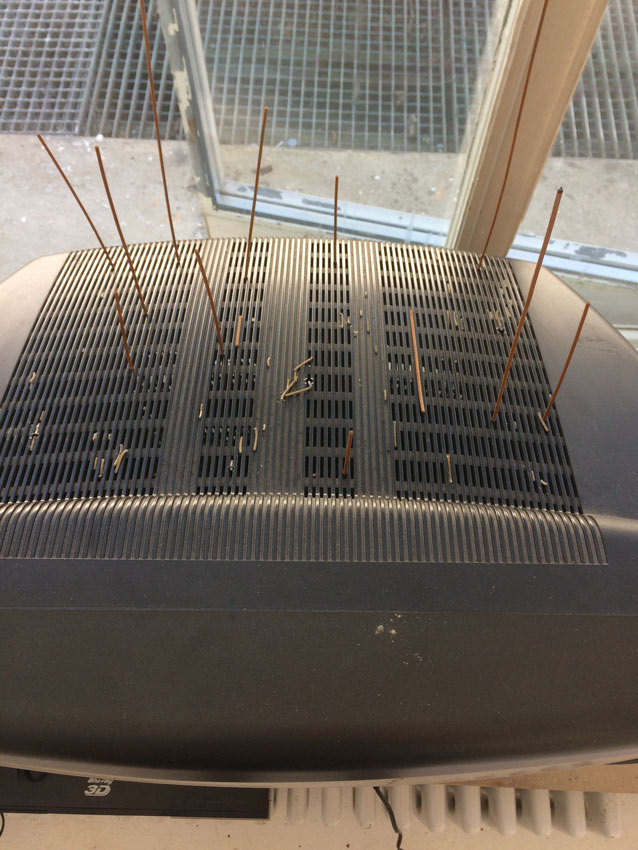

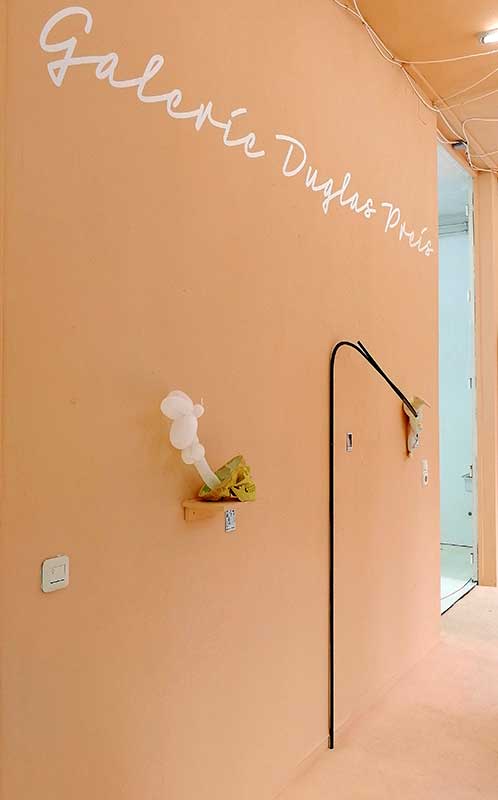

An der Decke des Pavillon 13 prangt während der Jahresausstellung ein großes „Deckengemälde“. Es ist unter Mitwirkung aller Studierender der Klasse entstanden. Die große Zeichnung/Malerei wurde in Anlehnung an die Graffitis von Rouffignac mit Kerzen- und Fackelruss auf die Decke aufgebracht. Dies ist überwiegend bei Dunkelheit geschehen, so daß die Fackeln und Kerzen zugleich als Zeichengerät und einzige Lichtquelle fungierten. Die zu diesen Zweck hergestellten Geräte, Halterungen und Armverlängerungen sind im Schaufenster des Pavillons, der Galerie Duglas ausgestellt.

Das Deckenbild und die ausgestellten Geräte sind eine Reflexion und Verarbeitung verschiedener Aspekte und Erfahrungen, die während einer Klassenreise im vergangenen Mai zu den Höhlen von Niaux, Bedeilhac, Cargas, Pech-Merle, Lascaux II, Rouffignac, Font de Gaume, Les Combarelles und Caugnac in den Departements Dordogne und Midi von zentraler Bedeutung waren.

Anlass und zentralstes Anliegen dieser einwöchigen Reise war die direkte physische Begegnung mit den Höhlenbildern. Und tatsächlich hat sich diese Begegnung als eine außergewöhnlich intensive und bewegende Erfahrung von erstaunlicher Unmittelbarkeit herausgestellt.

Ein wesentlicher Faktor dieser intensiven Wirkung ist sicher die Art der Darstellungen selbst, deren pointierte und dynamische Reduziertheit von einer äußerst sensiblen und präzisen Umweltbeobachtung der Urheber zeugt.

Ein weiterer Faktor der zu dieser besonderen Unmittelbarkeitserfahrung beiträgt, ist sicher das enorme aber irgendwie gerade noch vorstellbare Alter dieser Bilder, das zunächst ganz im Widerspruch zu ihrer lebendigen, geradezu „frischen“ Wirkung zu stehen scheint.

Bei genauerer Betrachtung scheint es aber genau dieser vermeintliche Widerspruch zwischen Alter und die im Angesicht dieser Bilder empfundene geradezu persönliche Präsenz von Performativität und Sensibilität zu sein, die das Empfinden ihrer Unmittelbarkeit so immens steigert. Der Betrachter wird hier zum Teil einer unwahrscheinlichen aber erstaunlich präzisen, ästhetischen Kommunikation über Jahrtausende hinweg. Schließlich trägt zu dieser überaus plastischen Anschaulichkeit natürlich nicht zuletzt auch die Tatsache bei, dass die Bilder an genau dem selben Ort entstanden sind, an dem sie Tausende Jahre später von uns in Augenschein genommen werden.

Dieser intensiven Unmittelbarkeitserfahrung steht allerdings auf der anderen Seite, eine ganz andere, jedoch nicht minder wesentliche Erfahrung gegenüber, die aber Ersterer zunächst vollkommen zu widersprechen scheint, sie bei näherer Betrachtung aber genaugenommen erst ermöglicht und in Szene setzt. Es ist die Erfahrung der äußersten Vermitteltheit all der Aspekte die zu dem zentralen Ereignis, der Begenung mit den prähistorischen Spuren führen und sie vorbereiten.

Also alle Aspekte der Vermittlung, wie zB der Inszenierung, Organisierung, Dramatisierung, Diskursivierung, Musealisierung, Publizierung und alle weiteren Formen der Kontextualisierung der Höhlenbilder. Die Inszenierung der Höhlenbilder zum Beispiel beginnt bereits zum Zeitpunkt ihrer Entstehung, indem die Zeichnungen von ihren Urhebern sehr bewußt, tief in einer schwer zugänglichen dunklen Höhle platziert wurden, und deren Aufsuchen und das Eintauchen in ihre Dunkelheit und in ihre bizarre Formenwelt nur bewaffnet mit einer flackernden Flamme, bereits auf die Begegnung mit den Spuren in ihrem Inneren dramaturgisch vorbereiten.

Die Wege in das Innere der Höhlen sind heute prinzipiell die Gleichen geblieben. Allerdings sind sie heute nicht selten gepflastert und gelegentlich beleuchtet und in die Höhle von Rouffignac gelangt man sogar nur auf einer Bergbahn für die eigens mehrere Meter Felsboden abgetragen wurde.

Heutzutage kann man die Höhlen auch ausschließlich in geführten und zahlenmäßig limitierten Gruppen betreten. Die prähistorischen Bilder werden während dieser Führungen in teilweise sehr subjektiv gefärbten Vorträgen historisch, rethorisch und persönlich kontextualisiert. Die Fackeln sind dabei LED- Taschenlampen und Laserpointern gewichen. Am Höhleneingang oder in benachbarten eigens errichteten Gebäuden werden Eintrittskarten, allerlei Merchandisingartikel, Sekundärliteratur und Snacks angeboten. In direkter Nachbarschaft zu den Höhlen schließen sich nicht selten Museen oder gar Repliken mittlerweile der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglichen Höhlen an (Las- caux 1und 2). Die neuesten dieser Museen, von denen einige bereits gebaut sind, andere noch in Planung (Lascaux 3 und 4) setzen interessanterweise einerseits auf eine extrem hochtechnisierte Vermittlung durch neueste interaktive Medien aber gleichzeitg auch auf Transparenz und Offenlegung der angewandten Vermittlungs- und Simulationstechniken.

Dieses sich so offensichtlich ins Bild setzen des Vermittlungsapparates und der daran angeschlossenen Industrien, hat genau durch seine überdeutliche Sichtbarkeit und Künstlichkeit den interessanten Nebeneffekt, dass auf diese Weise die elementaren Bedingungen einer jeden Bildbetrachtung und Ausstellungssituation ebenso überdeutlich kenntlich werden und ins Blickfeld geraten. Diese elementaren Bedingungen, die eine ästhetische Begegnung erst ermöglichen umfassen: Den Raum und den Ort, das Licht und den diskursiven Rahmen, also die vor Ort dargereichten oder anderweitig ersichtlichen Informationen aber auch die „mitgebrachte“ Vorbildung des Betrachters. Trotz intensiver Bearbeitung und Durchdeklinierung dieser Parameter in den gängigrn Ausstellungsituationen des White Cube zum Beispiel sind die Rezeptionsmodi des Betrachters dort doch so routiniert und standardisiert, dass sie dort kaum noch wahrgenommen werden.

Um zu sehen wie diese eingefleischten und unbewusst reproduzierten Rezeptionsmodi der gängigen Kunstbetrachtung irritiert werden, wenn die genannten drei Grundbedingungen noch offensichtlicherer Vermittlung, Führung und Kontrolle unterliegen, und ob und wie andere, zugespitztere Vermittlungformen zu neuen Unmittelbarkeitserfahrungen führen können, werden einige Studierende der Klasse in Anlehnung an die selbst erlebten Höhlenführungen in Südfrankreich, im Dunkeln durch die Ausstellung führen. Zu diesem Zweck wurde der gesamte Pavillon eigens abgedunkelt und auf Höhlentemperatur abgekühlt.

JAHRESAUSSTELLUNG 2015

Klasse Hakimi

Pavillon 13, Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg

Bingstraße 60, 90480 Nürnberg

Julia Schwittai

Mario Schneider

Max Hanisch

Cathérine Lehnerer

Jonas Tröger

Leonie Elpelt

Julia Himmelhuber

Alexander Lozza

Johannes Dold

Julia Werner

Aniela Helen Guse

Nele Jäger

Ein gelegtes Brot

Wintersemester 2014/15

Julia Werner

Nele Jäger

Max Hanisch

Johannes Dold

Leonie Elpelt

Jonas Tröger

Cathérine Lehnerer

David Gruber

Julia Himmelhuber

VERKNÜPFUNG DER FIGUREN

(HALLO & REALITÄT)

Wintersemester 2014/15

Eine Performance der Klasse Hakimi im Lichthof des Kunstvereins Nürnberg ADG (40 min)

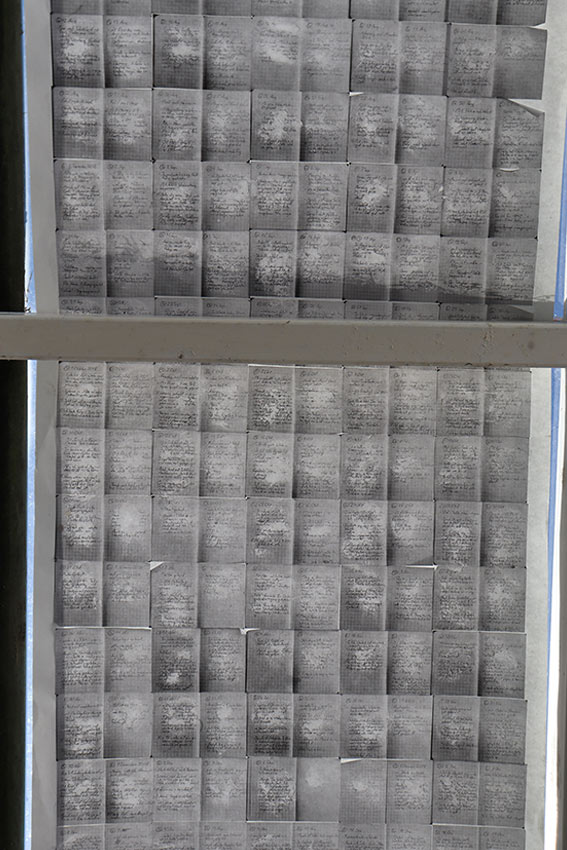

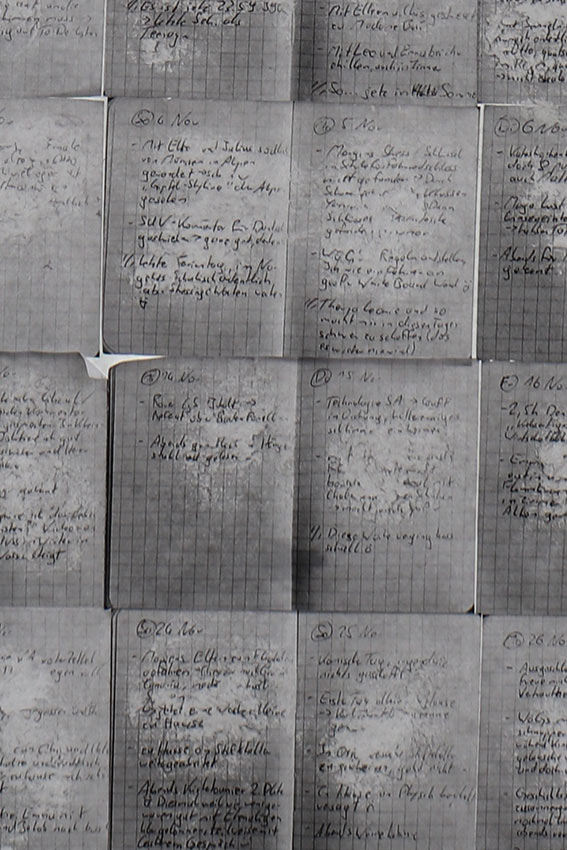

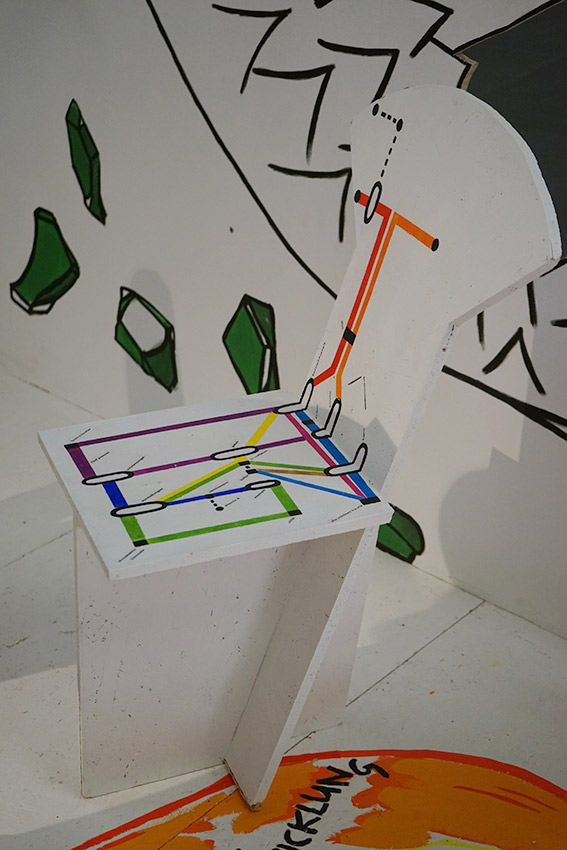

Zu sehen sind 12 der insgesamt 28 Eignungsprüfungstische der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg. Die Tische wurden ca. 1974 von der Akademie angeschafft. Auf Ihnen haben sämtliche Studienbewerber der letzten 40 Jahre ihre künstlerische Eignung nachweisen müssen. Während einer vierstündigen Prüfung waren sie angehalten, zu von den Professoren erdachten Aufgaben, künstlerische Arbeiten anzufertigen, anhand derer über ihre Aufnahme oder Ablehnung an die Akademie entschieden wurde. Die Tische sind übersät mit Arbeitsspuren dieser Prüfungen. Sie scheinen über das Gefühlsspektrum der Bewerber in dieser Situation, in der die anschließende Beurteilung ihrer Arbeiten über ihren weiteren Lebensweg mitentschieden hat, Zeugnis abzulegen.

Diese Tische bilden den Ausgangspunkt eines Versuchs sich Kunstakademie performativ und choreographisch anzunähern. Die Fragen die sich in diesem Zusammenhang ergeben haben, sind zum Beispiel Folgende: Was ist Akademie eigentlich? Was ist ihre gesellschaftliche Funktion in einer Zeit in der, der Wunsch nach Kreativität und Freiheit nicht mehr nur das subjektive Begehren Weniger ist, sondern von Gesellschaft und Ökonomie erwartet wird? Ist sie nun Schutzraum für künstlerische Selbstfindung und freie Persönlichkeitsentfaltung oder Professionalisierungs- und Networkingschmiede für die Creative Industries? Welche anderen inneren Widersprüche zeichnen die Akademie aus? Welche Zustände kann sie annehmen? Was ist überhaupt eine Institution? Ist Grüßen schon eine? Welche sozialen und hierarchischen Beziehungen kann es zwischen den Mitgliedern der Akademie geben? Wie verknüpfen sich die Körper und das Inventar? Die Künstler und das Material? Theorie und Praxis? Lässt sich mit den Mitteln der choreographierten Performance Akademie überhaupt adäquat abbilden, oder ist das einfach auch nur eine weitere Form von Akademie machen

Kunstverein Albrecht Dürer Gesellschaft

JAHRESAUSSTELLUNG 2014

Mario Schneider

Julia Schwittai

Jonas Tröger

Alexander Mrohs

Julia Werner

Johannes Dold

Leonie Elpelt

Nele Jäger

Julia Himmelhuber

Maria Seitz

6 EBENEN, 2 ENTFALLEN, 3 MAL GLEICH,

2 ENTFALLEN / ANNÄHERUNG AN CHOREOGRAFIE

Sommersemester 2014

Eine Performance der Klasse Hakimi und Julian Weber

30.5. 20:00 Uferstudios Berlin, Studio 11

2.7. & 5.7. 20:30 Akademie der bildenden Künste in Nürnberg

JAHRESAUSSTELLUNG 2013

Julia Schwittai

Nina Walser

Michael Seidner

Jonas Tröger

Lorenz Rost

Maria Seitz

Raphael Vogel

Julia Werner

Aida Sadat

Chiharu Yamaoka

Johannes Dold

Nina Walser

*BAR

Sommersemester 2013

temporäre Installation während der Blauen Nacht in der Lichthalle des Kunstvereins Nürnberg,

Albrecht Dürer Gesellschaft, Kressegartenstrasse 2, 90402 Nürnberg, Samstag, 4. Mai 2013, ab 19 Uhr

Julia Himmelhuber, Nele Jäger, Aida Sadat, Julia Schwittai, Michael Seidner, Maria Seitz, Anja Auernhammer, Jeannette Bauer, Johannes Dold,

Jonas Tröger, Raphaela Vogel, Nina Walser, Julia Werner, Gendi Xia, Chiharu Yamaoka

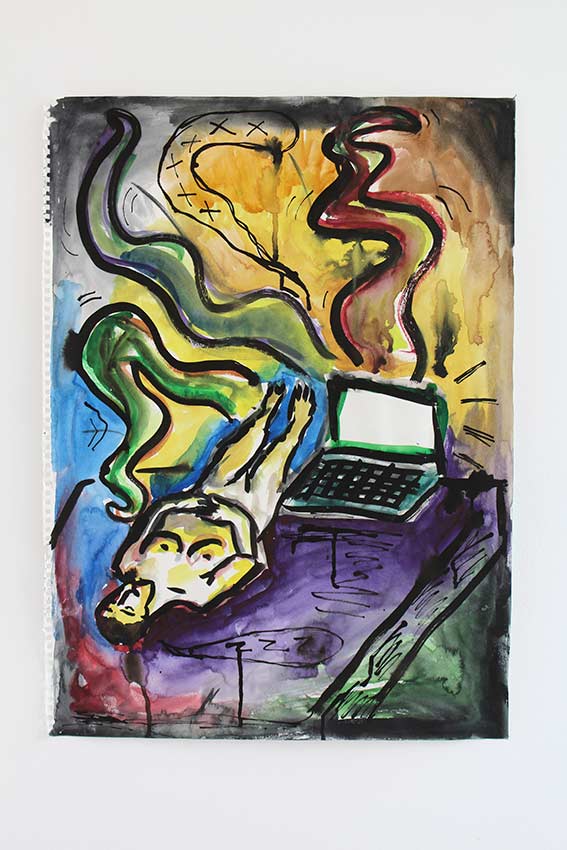

In the Future 15 People will be famous

Wintersemester 2012/13

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/jgKIkndn-TU“ frameborder=“0″ allow=“autoplay; encrypted-media“ allowfullscreen></iframe>

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/eVRkXIXgMto“ frameborder=“0″ allow=“autoplay; encrypted-media“ allowfullscreen></iframe>